最新章節

書友吧第1章 序言

曹乃謙

我很早就有個發現,而且是個很有意思的發現。人們的耳朵輪廓可以分為兩種,一種是有耳垂的,像個“3”字;另一種是沒耳垂的,像個“7”字。而我要說的這個有意思的發現是:在普通的人群里,沒耳垂的人很少,一百個里頭找不出一個。可是在藝術家們里面,沒有耳垂的人卻是太多了。不信我給你一個一個地數,比如,像那個誰……算了,點人家的姓名沒禮貌,或許人家本人還不知道沒耳垂是個優點。你點人家的名,人家就會不高興。反正是,如果你不相信我這個發現,那就讓你自己看去吧,就從電視上看,注意看那些影星和歌星,一看,你就笑了,就承認我這個發現真的是很有意思。

我還發現,不僅是影星歌星,就連我們的身邊,也是這樣:凡是那些沒耳垂的,他們盡是些文藝愛好者。這我就可以給你點個名,那就是本書的作者,高世培。

十幾年前,表弟把世培領到我家,說世培是他大同煤校的朋友,想學寫作,讓我給指點指點。我心說,想學寫作想當作家,那他必須得有悟性,而悟性,那是先天生就的,是天資,不是后天學來的。對于那些沒悟性沒天資的人來說,無論誰給他“指點”,也都是不起什么作用的。三星洞的菩提祖師可謂高師,他的學生也有幾百,但只有石猴學成了氣候。因為石猴有悟性。它在班里搗亂,菩提照頭頂打了他三下。別的學生見老師生氣了,都嚇得不敢吱聲,一個個的縮著脖子溜走了。可是,挨了打的石猴卻高興壞了,它悟出,師傅是在告訴自己半夜三更之時去后院學本領。菩提的那幾百個沒悟性沒天資的學生,雖然也刻苦地練,也勤奮地學,但最終也還都是些凡夫俗子們。要知道,沒悟性的人想有點出息,那實在是比牛上樹也難。

我心里雖是這么想,事實也就是這么回事兒,可我嘴里不能這么說。我再是個傻瓜,也不能直接就把這個看法當面說給表弟他們聽。

但就在那次的吃飯當中,我注意到世培他沒耳朵垂,他的耳朵輪廓是個“7”字。哇!真巧,那些時我正是剛發現“沒耳垂的人悟性高,天生有藝術細胞”這一個現象。正巧眼跟前就站著這么一位。為了證實我的發現,我就試探著問世培,果然,他說在插隊時候搞過文藝,排過節目。我讓他給唱一段兒,他沒扭捏,站起就唱。“藍藍的天上白云飄,白云下面馬兒跑……”,真好,唱得真好。我這不是瞎恭維。他真的是唱得很好,唱得我已經聽見了牧羊人的鞭兒在響四方,也聞到了遼闊草原上那種誘人的芳香。我這是被他的歌聲陶醉了。當時我就認為,即使把歌星蔣大為叫來比比,兩個人也不會分出個誰高誰低來。

文學和藝術是相通著的,作家們大都是也具有藝術方面的特長,有的是書法,有的是繪畫,有的是音樂。當然,也有個別的是,琴棋書畫樣樣都通,他們是作家里面的精英。世培有藝術的天資,豪無疑問,他也會有文學的造詣。我說世培:“寫吧,你能行。”

世培第一次帶給我的稿子有五六篇。那幾篇稿子都是寫童年的散文,印象最深的是寫下雪天孩子們在街上玩兒,讀著他的文章,我想起了我的小時候。讀高爾基的《童年》時,我也有過這種感覺。好的文學作品就是這樣,它能讓讀者想起自己。

世培確實是很有悟性,一點就明,甚至是,你點一,他把三也能領悟到。這樣的學生,當老師的省勁。

世培很善于講述,我也好聽他的講述。他講的都是過去的事,每次見面,我都是有意地引導他講。他講得很有趣,很生動,聽得我都入迷了。他講他小時候過大年沒新衣服穿,不好意思出去跟小朋友們玩兒,整天鉆在家里看小人兒書,聽得我真想幫那個小朋友買件新衣裳;他講他的爸爸冒著大雪,拖著疲憊的步子回來了,聽得我真想進屋取上笤帚替他爸爸往下掃掃身上的雪;他講他媽媽出去打工,柔弱的肩上扛著沉重的麻袋,聽得我真想上前幫她一把;他講他在天津上當受了騙,聽得我真想過去把那個拉三輪車的狠狠揍一頓;他講他在不知情的情況下,接受著一次又一次的考核,最后終于聽到一個漂亮的女孩說,咱們結婚吧,聽得我都不由地為他鼓起掌來,同時也想知道那個漂亮的女孩究竟是怎樣地美麗動人。

有些人用牛皮紙把自己裹起來,一層又一層,生怕別人了解自己,世培是個透明的人,真誠的人,他把一切都告訴了你,他沒做過壞事,如果做了,我相信他也會跟你一五一十地講個明白。

他把他講述的一件一件的事,最后都變成了一篇又一篇感人的文章。十來年下來,世培在繁雜的工作之余,寫出并發表了五十多篇作品,有散文也有小說,能出一本厚厚的書了。

有些作者總喜歡寫些風花雪月,花鳥魚蟲,然后再發些無病呻吟的感嘆。我的看法是,這樣的作品寫得再精道,也還是種小家碧玉。也有些作者,他總要在自己的作品里說些什么看法,講些什么理論,想讓人們覺得他的作品很深刻很哲理。我的看法是,這樣的作品充其量是個《烏龜和兔》似的寓言小品。還有些作者,在挖空心思地編情節,有智慧的人一眼就看出他是在耍什么把戲,可他還在那里繞繞彎彎地設計迷宮,想讓那些沒頭腦的人上當受騙。而世培的作品是在寫生活,情節簡單,細節真實。只有寫生活的作品才具有一種大家之氣,才能步入高雅的文學殿堂。

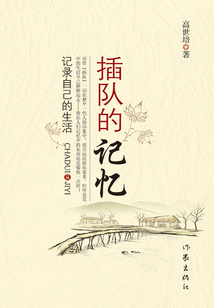

在他的作品里,我認為最好的一組散文是《插隊的記憶》,三萬多字,里面有十五個故事。寫他當知青時的事兒。1974年時,我在大同市北郊區的北溫窯村給知青們當過一年時間的帶隊隊長,我太熟悉這種知青生活了,也多次想到要把知青們的生活寫篇文章,可我一直沒動筆,世培卻寫出來了。我就建議他把這本散文集子叫做《插隊的記憶》。

我還建議,小說作品就不要出現在這本書里了,先出這本散文集,以后再出小說集,這樣,對讀者來說,是一種期待。對他本人來說,也會因肩上擔起一種被期待的責任,為了踐諾而加速前行。

2008年8月8日