最新章節

書友吧第1章 出身世家,棄筆投戎

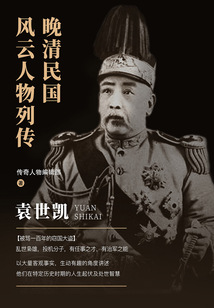

提到袁世凱,在很多人的印象當中可能是一個負面的形象。教科書里,他僅僅被一筆帶過,被描繪成竊取孫中山等革命先烈發起的辛亥革命成果的竊國賊,以及妄圖從民主恢復帝制,開歷史倒車的罪人。

這是袁世凱留給我們后世最直觀的背影,但一個人能在動蕩的時代脫穎而出,甚至一度決定整個國家的發展和歷史的走向,那背后必然有著更加復雜深刻的故事。

除了總統和皇帝的身份,袁世凱還曾經擔任過清政府駐朝鮮的軍事指揮官、駐朝通商大臣、直隸總督兼北洋大臣、清政府內閣總理大臣,并創建了中國新式陸軍和警察。可以說他是結束舊時代、開創新時代的靈魂人物,然而也是因為最后的一個失足,他跌進了歷史的萬丈深淵。

誠然成王敗寇,但是了解袁世凱是如何從一個無名小卒,一步一個腳印成為總統,又是為何會昏聵至妄圖謀求帝位,最終成為歷史的罪人,了解了這一路的緣由,我們才能更加全面的去評價這一個人,客觀的去看待那一段英雄輩出,波瀾壯闊的歷史。

袁世凱,到底是一代梟雄,還是竊國大盜?讓我們一起走進這位大人物的生平。

1859年,清朝政府正處于戰亂頻發的內憂外患之中,對外抗擊英法聯軍發動的第二次鴉片戰爭,對內鎮壓太平天國和捻軍發起的農民起義,袁世凱的叔祖父袁甲三帶領的袁家軍是鎮壓捻軍的主力。

袁世凱出生的這一天,袁甲三的軍隊正巧攻占了捻軍的根據地,捷報傳來,全家都非常開心,覺得這個孩子生來就很吉祥,給他取名世凱,希望他繼承祖業,世世代代一路凱歌高進,光宗耀祖。

當時,為了全家的安全,袁甲三在家鄉河南項城那里建了一個規模宏大、異常堅固的堡寨,命名為“袁寨”。袁家所有人都住在“袁寨”里,由長門長子袁保中打理,也就是袁世凱的生父。袁保中有一個弟弟,叫袁保慶,生的兩個兒子都早夭了,于是袁保中就把袁世凱過繼給了弟弟。

在古代,以過繼的方式為親族延續香火的現象很常見。這次過繼,對袁世凱的人生來講,是一次很大的轉折。袁世凱的生父袁保中沒有功名,在家中料理祖宅,而養父袁保慶早年間跟隨袁甲三鎮壓捻軍,戰功卓著,之后又一路升遷,一直做到了朝廷正二品官職,他的學識、眼界、人脈都高于袁保中。跟著養父,袁世凱走出了偏僻的“袁寨”,先后到了濟南和南京,認知、眼界都大大提升。

袁家是書香世家,在三代人中,曾出過兩個進士、兩個舉人、四個秀才。所以袁保慶對袁世凱也寄予了厚望,請了名師到家里給他講課,然而袁世凱跟所有熊孩子一樣,不喜歡讀書,每天都在外面恣意玩耍,惹是生非,再加上養母的溺愛,完全一副紈绔子弟的樣子。

逍遙快樂的日子隨著養父染上疾病,突然去世戛然而止。那一年袁世凱14歲,他從一個富家公子哥變成了沒人管教、無依無靠的小孩,每天跟無賴少年混在一起。

三叔袁保恒回家探親,看到他天資并不壞,但疏于管教,就決定讓他進京準備科舉考試,由在京城的四叔袁保齡親自監督。

進京后,袁世凱特別努力,立志發憤圖強,考中科舉,求得功名。兩位叔叔也對他寄予了厚望,請了老師教課陪讀,甚至他的生父去世都沒讓他回鄉送葬。

1876年,17歲的袁世凱第一次參加科舉考試,不幸落榜,三年后,他再一次參加,可惜又一次落榜。這兩次落榜對他的打擊很大,他燒毀了全部詩文,發誓不再考科舉,說:“大丈夫應該在戰場上廝殺戰斗,建功立業,怎么能受困于書本之間,浪費光陰!”

后來在他當上直隸總督,相當于今天管轄著河北、天津、山東的全部軍民政務時,曾聯合其他官員一起,請求廢除科舉制度,也許這一行為,也跟這兩次科舉失敗有很大關系。

人生四大喜中的“金榜題名時”袁世凱沒有等到,卻完成了另外一件事,那就是“洞房花燭夜”,他娶了門當戶對的于氏,兩年后于氏生了長子袁克定。

在兩次科舉之間,三叔袁保恒在河南賑災治疫的時候,染上瘟疫去世了。四叔袁保齡聽到哥哥的噩耗,辭去了京城的官位,回到家鄉,袁世凱又一次失去了靠山。

可袁世凱從小在城市里長大,不想再回到偏僻的項城,于是他拿著分得的家產自立門戶,帶著妻子和養母去到了陳州,也就是今天的河南省東南部的周口市,那里有養父留下來的一處大宅院。

剛到陳州,人生地不熟,不知道是不是因為科舉失敗而心有不甘,袁世凱花錢組織了兩個文社,麗澤山房和勿欺山房,開始結交當地的文人雅士,一時聲名大噪,甚至連知府,也就是現在的市長都經常來參加聚會。

在打理文社期間,袁世凱結識了他一生的至交徐世昌。徐世昌7歲時,父親去世,家道中落,當時的他一邊給人當老師,一邊在縣衙里做文案,養家糊口。

聽說有人辦了文社,就來湊熱鬧。兩個人一個滿腹經綸,一個胸懷大志,一拍即合,聊得非常投機,甚至到了“秉燭夜談,抵足而眠”的程度。

袁世凱欣賞徐世昌的博學多才,在知道了他的境況之后,拿出一百兩銀子,資助他進京趕考。而徐世昌也沒有辜負他的期望,先后考中舉人和進士,并在袁世凱后來的政壇發展當中,一直充當最重要的盟友。

賦詩風雅的生活固然有滋有味,但祖輩留下的家產卻越來越少了。于是,袁世凱決定走出家門,離開小城市,去大城市闖蕩一番。

他先去了當時最繁華的上海,這里商賈云集,還有很多外國租界,遍地是機會和誘惑,然而找了一段時間工作,卻四處碰壁。

前途未卜,心情郁悶的他走進了一家妓院。江南名妓沈玉蘭見他儀表不凡,一見鐘情,并且搬出妓院,給了袁世凱一筆錢,和他約定,出人頭地之時,一定要回來迎娶自己。后來,袁世凱在朝鮮立足,立馬就把沈玉蘭接了過去,做自己的大姨太。

除沈玉蘭外,袁世凱在上海還結識了一個朋友叫阮忠樞,阮忠樞是當時淮軍領袖李鴻章的幕僚,他們住在同一家旅館,他見袁世凱相貌不凡,卻窮困潦倒到一頓飯錢都付不起,就請他一起共進晚餐。

阮忠樞問道:“我看袁兄絕非是等閑之輩,為什么落到今天這個地步?”

袁世凱嘆了口氣,說道:“說來話長啊,我兩次參加科舉考試,都落榜了,仕途無望,就想來上海這個繁華之處找點事做,卻一直沒找到工作,所以才淪落至此。”

阮忠樞聽完后便開解他說:“袁兄很有前途,為何非要考科舉,或者給人打工呢?求得功名的辦法還有很多。”

袁世凱聽到這樣的話,便覺得自己遇到了有遠見卓識之人,就一股腦地把內心的想法都說了,他傾訴道:“還有什么辦法呢?除了讀書,我從小就喜歡練武,最想做的其實是投筆從戎,上陣殺敵,但是現在國家太平,根本沒有和父輩們一樣上戰場建功立業的機會。”

阮忠樞聽到這里,便笑了笑,說到:“國家現在內亂雖然已經平息,但國外列強的威脅依然還在。大清朝必然會與洋人開戰,所以想要上戰場,一定大有機會。”

阮忠樞在李鴻章的麾下,見多識廣,仔細和袁世凱分析了當下的形勢。聽了阮忠樞的話,袁世凱茅塞頓開,感嘆道:“真是聽君一席話,勝讀十年書!”

阮忠樞還向袁世凱建議,可以先到京城捐一個官職,有了一官半職之后,今后去哪辦事都會方便一些,并且資助了袁世凱北上的路費。

之后,袁世凱回家就和母親、妻子說明自己的打算,籌到買官的錢后,就去了京城。誰知剛到京城,就遭到詐騙,買官的錢全被騙走了。

無奈之下,只能去找當時剛加入李鴻章幕僚的四叔袁保齡,袁保齡告訴他家里已經為他捐了七品官職,還托人寫了封介紹信,把他也介紹到李鴻章麾下。

袁世凱滿心歡喜,拿著引薦信,跑到李鴻章的府里,可誰知白白等了一個上午。更讓他失望的是,在等待被接見的時間里,他看到北洋衙門里人才濟濟,六品頂戴的官員都要給人端茶倒水,自己的七品頂戴在這深宅大院里,想混出頭不知道要熬到什么時候,就灰心離開了。

在與四叔袁保齡商議之后,袁世凱最終決定到現任淮軍統領的吳長慶那里從軍,吳長慶是養父袁保慶的至交。

兜兜轉轉后,這次他終于找到了真正適合自己的路,從此開啟了他的軍事、政治生涯。然而,一開始卻并沒有那么容易。

投奔軍營的第一天,吳長慶就安排了兩位老師教他讀四書五經,寫八股文,安心準備科舉考試。袁世凱初來乍到,不敢拒絕,只能硬著頭皮跟著老師讀書寫文。

兩位老師看到袁世凱寫的文章,一團亂麻,要改都無從下手,不禁感嘆到世家子弟,真是朽木難雕,商量著要如何向吳長慶匯報教學情況以及袁世凱的真實水平。在他們一籌莫展的時候,袁世凱因為憂憤病倒了。

兩位老師一起去看他,袁世凱終于對老師和盤托出,他說:“實不相瞞,學生的病,有七分是心病。”

看著老師疑問的目光,袁世凱便繼續說了下去:“學生是被讀書所困,心里煩惱。第二次科舉失敗后就把書都燒了,立志不會再考,另謀其他路徑建功立業。如今國家受列強欺凌,大丈夫應該在戰場保家衛國,所以才來投奔吳世叔。誰知世叔安排兩位老師教學生讀書,學生不甘心一直這樣,又怕辜負吳世叔和兩位老師的苦心,所以更加煩惱,這才病倒的。”

兩位老師聽完袁世凱的話,才知道原來他們以為的文理不通的紈绔子弟,卻胸懷大志,便答應袁世凱幫他向吳長慶說明心意。

吳長慶聽說后,詫異地說道:“他的叔叔在信里寫道怕他荒廢學業,讓我代為管教,沒想到他的志向不在科舉,而在從軍。兩位老師,你們覺得他是從軍的料嗎?”

其中一位老師張騫說道:“我看他每天早上都會起來練拳,下午去騎馬,風雨無阻,而且來了一個月的時間,就和軍營里的人混得很熟,確實適合從軍。而且他的文采在科舉這條路上并不出眾,但是在軍營里,卻算是出類拔萃的。既然他志在從軍,不如就成全他。”

吳長慶聽從了兩位老師的話,分配袁世凱去了營務處,也就是軍營里的行政管理部門,負責稽查軍紀。并囑咐他說:“稽查軍紀是個良心活兒,你上心的話,會學到不少東西,不上心,每天躺在床上睡大覺也沒人管。做不做得出成績,全看你自己。”

袁世凱一腔熱血,立志要做出一番事業。每天,騎著一匹高頭駿馬,隨行的稽查隊舉著“慶軍營務處幫辦”八個大字的旗子,在營地里來回巡查。然而,一盆涼水馬上潑了過來。

吳長慶是儒將,性格溫和,軍紀免不了有些散漫,士兵閑的時候經常聚眾賭博,還有人把妓女帶回軍營。在袁世凱看來,軍中需要整治的地方很多。但他初來乍到,又是個新兵,很多軍官都是陪著吳長慶南征北戰的老部下,對他嗤之以鼻,甚至說他“拿著雞毛當令箭”。

袁世凱心有不甘,想要整治卻無從下手,又怕一旦失敗,想要再建立威信就難上加難了!