最新章節

書友吧 49評論第1章 譯者序

一

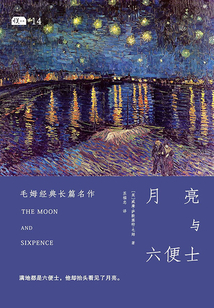

在英國的作家,甚至整個西方的作家中,毛姆的小說一直排在最引人入勝之列。如果說閱讀西方小說需要讀到五十至一百頁以后才能進入閱讀角色,那么毛姆的小說只需讀過二十頁,讀者就欲罷不能了。像他的著名小說《月亮與六便士》,讀者甚至完全可以當作《福爾摩斯探案集》來讀。小說中的“我”是福爾摩斯,小說主人公斯特里克蘭德就是一個謎案。“我”在第一章里大發宏論,把斯特里克蘭德的謎案搞得吊人胃口,由一個證券經紀人變身畫家,無論他兒子寫的傳記還是評論家的亂評,都讓人云里霧里。接下來的幾章寫斯特里克蘭德太太熱衷于與文人墨客打交道,頻頻舉辦宴會沙龍,男主人首次露面,“我”只是見到一個“體形寬大、厚重,手大腳大,身穿晚禮服,略顯笨拙”的男人,還未來得及深入熟悉,這個一家之主就棄家出走了!倫敦上流社會一時熱鬧起來,流言盛傳斯特里克蘭德是被某個茶莊的年輕女子勾引走了。“我”受托去巴黎尋找斯特里克蘭德,偵破的結果大相徑庭,斯特里克蘭德不僅沒有被女子勾引,甚至極端厭惡女人的糾纏。他離家出走,只是因為他決意擺脫家庭縲紲,改行學習畫畫。此時他已年屆四十。“我”的任務也因此由偵破斯特里克蘭德離家出走的原因而轉變成了“我”對斯特里克蘭德的個人行為、性格和追求的偵察和探討。

斯特里克蘭德在巴黎待下來,“我”在好奇心驅使下五年后也到了巴黎。“我”發現斯特里克蘭德五年來在巴黎住廉價旅館,生活簡樸到邋遢,人潦倒到可憐,而“我”來巴黎卻是駕輕就熟,還有老朋友斯特羅伊夫經常相聚,敘談往日的美好記憶。斯特羅伊夫是一個畫家,靠賣通俗畫和安靜本分的妻子布蘭奇把日子過得溫馨而小康。他對繪畫十分在行,對經典大師頂禮膜拜,對新興的現代派畫家深表同情,有伯樂的眼光、贊美的態度。斯特里克蘭德看不起他的畫,出言不遜,斯特羅伊夫仍然把他看作天才,包容他,理解他。作為人,他真誠,坦率,熱心快腸。斯特里克蘭德賣不出去畫,他不僅幫助推銷,還借錢給他;斯特里克蘭德得了重病,他叫上“我”一起把斯特里克蘭德弄到自己家里治療、看護、將養。然而,斯特里克蘭德病剛好便反客為主,不僅在他家作畫,還把他的愛妻拐到了手。斯特羅伊夫痛苦萬分,又不忍心趕走斯特里克蘭德和愛妻,只好自己凈身出戶了。他以為過一段時間愛妻會回心轉意,豈知斯特里克蘭德開始厭惡他的妻子布蘭奇時,布蘭奇喝草酸自殺了,好端端一個家庭支離破碎了。斯特羅伊夫充當了《農夫與蛇》中可悲的農夫角色,可他熱愛天才,理解天才,因此原諒了斯特里克蘭德,形單影只地回了故鄉荷蘭。

斯特里克蘭德似乎有些不食人間煙火,他的畫沒有畫商購買,參加畫展不啻天方夜譚。“我”因為斯特里克蘭德毀壞了斯特羅伊夫的美好家庭,對他極端厭惡,不愿意和他來往。斯特里克蘭德特立獨行,偏偏愿意和“我”交往,“我”對他漸漸有了更深入的探索和認識。斯特里克蘭德拙于表達,但在夫妻關系或說男女關系上卻自有理論:“情欲是正常的、健康的。愛情是一種疾病。女人是我獲得快感的工具,我沒有耐心滿足她們的要求,充當什么配偶、伙伴和伴侶之類的角色。”“男人的靈魂漫游于宇宙最遙遠的地域,女人卻熱衷于把男人的靈魂囚禁在家庭收支賬簿的小圈子里。”“布蘭奇·斯特羅伊夫不是因為我離她而去才自殺的,而是因為她是一個愚蠢、失衡的女人。”“我”因此一步步捕捉到了一個熱烈的、飽受折磨的靈魂,感覺它瞄準了某種更偉大的東西,這是任何與肉體綁縛在一起的東西都無法企及的。斯特里克蘭德破天荒地讓“我”看他的畫作,“我”卻著實被他笨拙的繪畫技巧嚇了一跳,畫面涂抹得像出自一個醉醺醺的馬車夫之手。畫的顏色在我看來出奇地死板,滿眼都是殘缺不全的符號,仿佛畫家在混沌中摸索,靈魂因此極度痛苦。他畫里的符號無法與同胞享受共同的價值,意義模糊,他的畫注定賣不出去。

斯特里克蘭德淪落成了流浪漢,不得不在舍湯救濟所和夜宿救濟所里混日子,有一餐無一頓,在舉目無親的巴黎街頭過著朝不保夕的日子,然而他潦倒卻沒有落魄,在繪畫的道路上像一個永不停歇的朝圣者,走向一座也許根本不存在的神壇。最終,他趕上了一艘開往南太平洋的輪船,來到了塔希提島上。這時候,他的心像被什么東西擰了一下,猛然間他感到歡欣鼓舞,有一種美妙的自由自在的感覺、一種找到家的感覺。他從英國逃到法國,就像一個四方楔子打進了一個圓窟窿里,怎么都是格格不入;但是,塔希提島的窟窿不只有圓的,也不只有方的,而是各種各樣的都有,無論你是什么樣的楔子都能對上一個窟窿。他因為尋求內心的東西的勁頭太大了,最后把他的世界的根基都動搖了。他只好一路逃竄,來到他可以自由自在生活的海島。他作畫的靈感如泉噴涌,模特遍地都是,更重要的是他找到了一個土著女子,這個女子認定了他——“你是我的男人,我是你的女人。嫁雞隨雞,嫁狗隨狗”。他們隱居在莽林深處,他畫畫不知疲倦,后來得了麻風病依然作畫不息。沒有畫布時,他把整個木屋里的墻壁畫滿了,創造了一個絢麗的世界,氣勢磅礴,肉欲和激情涌動:原始的、可怕的、美麗的、污穢的場景;詭異而泛太思蒂克(fantastic)的氛圍,混沌初開的世界;人物是泥土,是亞當和夏娃……世人在這些畫作面前終于屈服了,他在塔希提島默然去世后不到十年,他的畫作在巴黎走紅,一幅畫當初不值十個法郎,如今賣到了幾萬法郎。

二

作為一部十幾萬字的小說,一個四十歲才學畫畫的證券經紀人,從現代文明社會步入原始的森林,禍害了三個女人,成了一個自成一格的畫家,內容夠豐富,人物夠立體,故事夠好看,情節夠抓人,起碼應該算是一部平均水準的長篇小說了。但是,即便果真如此,在盛產小說的英國,它恐怕還是只有被淹沒的命運。它的聲譽如今依然很旺,它仍然是很受歡迎的一部小說,是因為它和一個名叫高更的法國畫家緊緊地聯系在一起:只要高更的畫作不死,這部小說想死也難。實際上,毛姆當初之所以決心參考高更的生平寫這部小說,很可能就是受了高更那幅著名的畫作的啟示:我們從何處來?我們是誰?我們向何處去?小說的主人公斯特里克蘭德一生活動的軌跡仿佛就是在圖解這幅畫的題目,或者說這幅畫的題目就是毛姆寫作這部小說的綱領。高更把這幅畫看作“哲學作品”,還提醒觀眾應該從右向左閱覽。畫面上共有十三個人:第一組四個人,一男兩女一兒童,兒童象征了生命的開端;第二組四個人,兩男兩女,其中最顯眼的男子在摘果子,他們象征亞當和夏娃;第三組五個人,最遠處的一個是一個偶像,老婦人代表生命的終結。狗、貓、鳥若干動物,植物、石頭、水和天空等無疑是表現混沌初開的世界。高更這幅畫和毛姆小說的結尾相吻合,或者說毛姆用文字再現了高更最后一幅力作。在高更的生活中,他畫完這幅畫后,便爬上附近一座小山的山頭,服下了大量砒霜,卻自殺未遂,大病一場。毛姆筆下的斯特里克蘭德晚年患了麻風病,殘肢斷臂,幾成一堆爛肉碎骨,慘死在小屋里。現實與虛構中的人物結局雖然不同,但是他們為了追求理想而不惜生命的勇氣是相通的。

三

毛姆為什么選擇高更作為小說主人公的原型呢?

19世紀發軔并形成風起云涌之勢的現代派畫家,走到極端幾近狂人的有兩個:一個是高更,一個是凡·高。巧合的是,這兩個人認識后志同道合,凡·高對高更的友誼尤其一往情深。當他在法國南方修筑了自己的小房子后,便盛邀高更來一起居住,打算與他組成一個繪畫團體。但是高更來后住了不久就要分手,凡·高因此心煩氣躁,精神失控,用剃刀把自己的左耳朵割掉,拿上這個毛骨悚然的禮物送給了一個和他要好的妓女。他在醫院包扎過后,回到畫室還給自己畫了一幅《耳朵纏著繃帶的自畫像》。時隔一年,他當胸開槍自殺。有人認為他是為了提高自己的畫作的價值,及早結束生命來報答弟弟對他追求繪畫的經濟支持。這種猜測未免殘忍,但他寫給弟弟的信卻從來溫情。凡·高一生只在一個畫商手下打過工,先后向兩名女子求婚均遭拒絕,只和一個妓女同居了比較長的時間。這些人生罕見的事實都是很珍貴的,是小說的犖犖大端。

高更出生在巴黎,一歲喪父,母親帶著他投靠時任秘魯總督的舅舅。七歲全家回到法國,定居故鄉奧爾良。十七歲,高更做了海員,六年后回到巴黎,他的監護人古斯塔夫·亞洛沙介紹他在凡爾登證券交易所做經紀人。其間,受亞洛沙的影響,工作之余從事繪畫和收藏,尤其對印象派繪畫刮目相看并執著地模仿,成了“星期天畫家”,經常有畫作入選沙龍,參加畫展。這個階段,他工作穩定,收入頗豐,同時又感到工作和愛好的矛盾難以調解,于是三十五歲時毅然辭去工作,決心做一名職業畫家。此后,高更生活陷入窮困,但他仍專情于繪畫,流連于布列塔尼的一個小漁村,用畫筆表達當地的原始狀態,確立了畫風。幾年后,他孤身一人來到位于夏威夷群島東南一千多公里的法屬塔希提島。兩年后重返巴黎,諸事不順,兩年后再次回到塔希提島,貧窮、疾病、孤獨折磨著他。1903年他客死異鄉,終年五十五歲。高更自稱是一個幼稚和粗魯的野蠻人,實際上,他在文明社會里長大,不可能用天生的純真、單純和無知來表現原生態的生活,只能在別出心裁的畫作里調和文明和野蠻的矛盾。他在塔希提島最后的歲月,得的是梅毒,因與多名土著女子做愛,傳染他人,歷來遭人詬病。他死后三年,巴黎德威奴沙龍舉辦高更作品回顧展,共展出作品二百二十七件。

從兩個人的生活軌跡來看,高更的生平中有些經歷是凡·高夢寐以求的。其一,高更娶妻生子,成家立業,過了三十五年正常人的生活。其二,他執著繪畫的動力是成名成家,參加畫展是為了擴大影響。其三,他向往原始狀態,是在尋找繪畫中的表達方式,或者為他逐漸形成的繪畫風格尋找生活基礎。僅與凡·高相比,高更便算不上一個特別的例子了。

在毛姆看來,凡·高的人生走得也許夠野、夠狂、夠殘忍,但是不夠遠。因此,如果寫凡·高,“我們從何處來”和“我們是誰”也許寫來更容易,但是,“我們向何處去”卻寫不下去,因為凡·高一生沒有離開城市這個現代人類文明的終結地。凡·高最遠走到了法國南部,燦爛的陽光讓他畫筆下的麥田一片金黃,夜空一片深藍,向日葵一片輝煌。然而,人物呢?人物在陽光下怎么樣?在星空下又怎么樣?這些,凡·高似乎忽略了,而忽略的原因很可能就是凡·高在地理位置上走得不夠遠。高更一心要走遠,象征現代文明的輪船漂洋過海,把他傳送到了南太平洋的塔希提島,這段距離決定了高更繪畫的方向和廣度。塔希提島土著人的生活還是原始狀態。高更大部分畫作都以塔希提島為背景,不管是環境影響了高更,還是高更追求了原生態,他的大部分畫都是在塔希提島完成的,這是更改不了的事實。讓高更追求的人生目標,僅從地理位置上就看起來更高、更遠,更需要一種毅力和舍棄。

因此,毛姆在高更這樣的人生空間里,無論寫人還是寫事,都有足夠的騰挪之處,更利于想象力的發揮。從這個角度上看,毛姆筆下的斯特里克蘭德為了理想一往無前,是追求繪畫的完人,同時浪漫遠遠多于現實,為小說增加了力度和深度。

四

毛姆對小說主人公斯特里克蘭德是肯定的:為贊賞男主人公棄家而去的勇氣,把他的妻子和兒女都寫成了俗不可耐的小市民;為包容男主人公奪人妻子、毀人家庭的行為,他把一個者者謙謙的男人寫成了滑稽小丑;為了給男主人公禍害女人的行為辯護,他說“一個人只要干了大家意料之外的事情,他的同胞一準會認為他有著種種令人難以置信的動機”。總之,毛姆為了肯定一個人而不惜否定了蕓蕓眾生。但是,有一點是不能忽視的,那就是毛姆無論怎樣肯定主人公的人生活動,為描述和贊賞他的畫作尋找了多么富有激情的文采飛揚的文字,但是有一個詞始終沒有出現——美。

仔細閱讀這部小說,毛姆始終沒有使用“美”這個詞來描繪斯特里克蘭德的繪畫,倒是通過一般人的眼光和態度,批判和否定了斯特里克蘭德的畫,那就是誰都不愿意把斯特里克蘭德的畫掛在自己的客廳、臥室、書房和廚房。之所以這樣,是因為斯特里克蘭德的畫缺乏美。不美的東西,難以登堂入室。至于在小說的結尾,斯特里克蘭德太太把丈夫畫作的復制品掛滿家里的墻壁,那是一種反諷、一種對世俗眼光的揭露。當讀到并玩味“恐怖的紫色如同腐爛的生肉,卻有一種熾熱的肉欲”這類描寫,你很難說毛姆對現代派的繪畫沒有保留態度,無論是有意識的還是無意識的。

毛姆一定想不到,他這種認真的創作態度,會對評價他的創作成果有利、有用、有力。

如同人們在生活中要尋找美一樣,繪畫尋找美、表現美,是天經地義的,是亙古不變的。正因為如此,我們才有了“如詩如畫”這類文雅的說法,才有了俊男靚女“長得像畫上的一樣”這樣通俗的形容,因此可以推論:凡是如畫的東西,都應該是美的。幾千年來,藝術家們都在表現美。傳統畫家無論用什么手法,都是圍繞著美探索,為美服務的。真善美是他們永恒的主題。現代派的繪畫,可以用很多文辭來描述,光線啦、色彩啦、印象啦、情緒啦、激情啦、情欲啦、概念啦……但是傳統上描寫繪畫的最有力量的詞——美,似乎沒有用了,多余了,過時了。更過頭的是,現代派畫作就是要顛覆美,破壞美,甚至以丑為美。整個20世紀的文藝創作和取向,都是形式大于內容,少數壓倒多數,對蕓蕓眾生的傳統審美觀更是置之不顧。

然而,熱鬧了一個世紀的現代派畫作,尤其像凡·高、高更和畢加索等現代派畫家的畫作,絕大多數都被收藏于各種博物館。拍賣天價是商業操作,是社會富足的外溢,甚至是富人起哄的結果。絕大多數普通人即便今天也還是不愿意把它們掛在自己的客廳和臥室,除了那些追求所謂個性的各色之人。

五

毛姆于1874年出生在巴黎英國大使館,十歲成為孤兒(這點和高更有共鳴),由叔父和嬸娘養大。他先在坎特伯雷國王學校就讀,后在德國海德堡攻讀哲學,最后在圣托馬斯醫院攻讀醫學,并獲得行醫資格。但是,他依靠一點有限的遺產,在巴黎改行寫作,終身投身文學創作。

毛姆對莫泊桑的寫作進行過深入研究,遵循自然主義的表達風格,起步于長篇小說《蘭貝斯的麗莎》(1897年),成名于戲劇《弗雷德里克夫人》(1907年),一度靠創作戲劇名利雙收。因此,他的小說,無論長篇還是短篇,都很有戲劇性。《人生的枷鎖》(1915年)是他的代表作,半自傳體,寫一個孤獨的男孩如何變成了一個敏感的成年人的經歷。《尋歡作樂》(1930年)影射英國著名作家哈代,而《刀鋒》(1944年)是一部接近哲學小說的作品。他的每部長篇小說都是對人或者人性的一種解剖。另外,他在英國文學上的地位,很大一部分來自他的幾百篇短篇小說,其中不少都是英語短篇小說中的佳作。

毛姆的文學創作雖然是傳統的,但個性很強,觀察尖銳,細致到“我看到她們以為沒有人看見時就在她們的椅子上揩手指……輪到女主人拜訪她的朋友時也一定會在她們的家具上如法炮制,以解心頭之恨”。他手中的筆如他獲得行醫資格的柳葉刀,往往直達病灶:“同一個人的內心,你可以發現卑鄙和偉大、惡毒和慈悲、仇恨和慈愛,它們并行不悖。”他的小說有大約十分之一的篇幅是夾敘夾議的,因為他的哲學背景,他的議論十分精當:

藝術家有一種世上別的行業望塵莫及的優勢:他們不僅可以嘲笑朋友們的相貌和性格,還可以譏諷他們的作品。

一個人掉進水里,游泳游得好或壞無關緊要,重要的是他不得不掙扎出來,否則就會被淹死。

只有詩人或者圣賢才會相信,在瀝青路面上澆水,百合花會長出來回報他的辛勤付出。

人們把面具佩戴得天衣無縫,連他們自己都以為成了和面具一樣的人了。

第二次世界大戰以后,毛姆主要寫散文,并在公共傳媒上進行一些講授文學的活動。因他的作品故事性強,情節吸引人,人物活動富有戲劇性,所以雖然基本沒有重要作品再發表,但是直到他1965年去世前,因為電影以及稍晚的電視不斷改編他的作品,他在英國文壇的聲音一直響亮。

然而,評論家對他的創作評價始終不高,他也不無詼諧地稱自己是“二流作家中的一流作者”。這無疑與他同時代的很多著名作家的寫作取向大有關系。勞倫斯、赫胥黎、喬伊斯、伍爾夫、福斯特等等,在現代派文學寫作中頗有建樹,都是各路評論家和大學講壇大書特書、大講特講的作家。《查泰萊夫人的情人》《美麗新世界》《尤利西斯》《達洛維夫人》和《霍華德莊園》等大量現代派小說,不僅在傳統小說中突圍,而且形成了一股巨大的勢力,一度讓傳統寫作難有立身之地。第二次世界大戰以后一直到去世,毛姆基本上沒有再寫出重要的作品。一方面是他進入古稀之年,創作力不如當年;另一方面,很可能就是現代派成了世界文壇的主流聲音,他索性歇手不寫了。

進入21世紀,甚至早在20世紀80年代到90年代,隨著大量普通讀者流失,支撐文學的基礎發生動搖,二三流批評家、文學史家、高等學府的教授感覺到他們大吹特吹現代派作品沒有什么意思,再鬧下去自己安身立命的文學基礎都會不復存在,傳統作品或說經典作品才漸漸反彈,各就其位。順帶一提的是,世界范圍內,各路批評家都是二三流腦子(主要根據是他們不能創作原著,只能依靠別人的成果說三道四)。像勃蘭兌斯這樣的頂級批評家鳳毛麟角,遠遠低于頂級作家和一流學者的概率。如今世界文壇的創作越來越不知所措,讀者群體越來越小,二三流批評家難辭其咎。可惜清醒的文人學者不多,沒有下功夫探討這個原因。比如說,對普通讀者來說,批評家們炒作了近一個世紀的喬伊斯的《尤利西斯》只能束之高閣,《月亮與六便士》卻能一口氣讀完,既能看見一個個性鮮明的主人公,又能發現一個象征主義畫家的原型,收獲是雙重的。因此,在20世紀20年代到30年代英國文壇各領風騷的現代派作家中,毛姆能堅持傳統寫作并取得成功,如今看來具有非同尋常的意義。

六

第一次世界大戰之后,毛姆周游世界,來過中國,寫過一本《在中國屏風上》,其中一篇著名速寫叫《中國速寫》,把中國勞苦大眾的謀生狀態寫得冷靜、冷峻、犀利而充滿同情,一粒小小水珠映照出毛姆放眼世界的視野。毛姆說:

我從寫作中汲取的教訓是,作者得到的回報應該在創作的樂趣中和思想負擔的釋放中;對其他東西都不必介意,無論表揚還是苛評、失敗還是成功,都應該在所不計。

記得20世紀80年代初我在《外國文學季刊》審稿、編稿。《月亮與六便士》先在季刊發表,而后成書出版,我看得津津有味,手不釋卷。編輯部諸人對毛姆為什么使用了這樣一個書名猜測各異,各抒己見。一位老同事最后下結論說:“‘月亮’應該指藝術,‘六便士’當指世俗價值觀。”三十多年過去了,如今我親手把《月亮與六便士》譯出,我覺得毛姆沒有這樣的觀念。無論是主人公斯特里克蘭德跌宕起伏的生命軌跡,還是毛姆在小說中構建的故事情節以及相當篇幅的夾敘夾議,傳達給讀者的信息應該是:月亮重要,六便士也重要,性格即命運,命中注定哪樣就是哪樣。