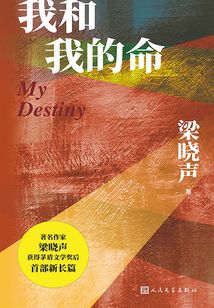

我和我的命

最新章節

書友吧 7評論第1章

一九八二年九月十三日,這一天我還沒出生。然而我對此日保留著特別鮮活的記憶——因為關于我,我的大姐、二姐都是從這一天講起的;我父親也是。仿佛兩天后我的出生,與這一天有著直接的關系。

將近中午時,陽光特好。

四川有首民歌的第一句是:“太陽出來吆嗬,喜洋洋來喲”。貴州山區的農民,對太陽也有同樣的親與愛。九月是我的故鄉神仙頂最美好的季節。在這個季節,人們終于能夠見到綠以外的另一種色彩——金黃了。說到綠,世人好感多多,但如果在一年中的大部分時間里,你的眼里除了綠很難見到別的顏色,那么綠其實足以對你形成一種色彩壓迫,使人覺得自己仿佛被囚困在綠色之中了。正如生存在小小礁島上的人會對周圍茫茫大海的藍產生絕望一樣。

神仙頂既是地名,也是僅有幾十戶人家的小村的村名。究竟村名在先還是地名在先,沒誰說得清楚。

顧名思義,神仙頂在一座山上。那山不是最高的山,它的四面八方幾乎都是比它高的山。神仙頂是一處山頂平地,有足球場那么大。因為有平地,所以逐漸有了人家。人家多了以后,就叫村子。實行“公社化”以來,被叫作第二生產隊了。所以,說“神仙頂”指的是那里,說“二隊”指的也是那里。包圍在它四面八方的山頂再無平地,也就再無人家。它是該縣最接近縣界的一個村,再往山里去,就無人煙了。走二十多里后,就到另一個縣的地界了。

“走”只是一種說法。因為根本沒路,沒人那么走過,更沒人登上過周圍的山頂。

八月開始,那片平地,也就是壩子上的稻田由綠漸黃。九月十日以后,全壩子變成了一塊平坦坦、金燦燦的地毯,神仙頂的人們望著,心情老喜悅了。人們的家全在高于壩子的周邊的地方,都很小,下半截是石砌的,上半截基本是整根的竹子搭成的。以今天的眼光來看,叫“棚”似乎更恰當。不過當年的山民,對住得怎樣并不在乎,也可以說沒什么要求;人們更在乎的是吃飽肚子。沒誰膽敢在壩子上建一個像樣的家,僅有的一塊農耕地是絕對不許被占用的。這一點人們皆有共識,不僅僅是敢不敢的問題。

幸而有九月這個雨天較少、陽光明媚的季節,神仙頂的人們能夠以感恩般的心情充分享受享受晴天朗日。確乎,整個九月,神仙頂的多數日子是好天氣。也確乎,神仙頂的人們特知道感恩——感恩太陽,感恩收獲,感恩一壩子金燦燦的黃色。

在神仙頂的人們看來,凡是花都具有高度的觀賞性,但誰家也不種花。種花被視為不著調的行為,不論男女,種花人皆被認為是不靠譜之人。由于人多地少,各家即使在破盆破罐中栽下的也是菜苗——人們對土地的珍惜幾乎到了病態的程度,而且極具傳染性,一代代由大人傳給孩子。人們的視野中已經看不到花樹了。很早以前是有的,但是屬于公家的——不屬于隊里也是屬于公社的,屬于鄉里的,屬于國家的。花樹雖然也是樹,卻只有觀賞價值,非可用之材,所以逐漸被砍光,鋸成段,當成硬柴在冬季分配給各家各戶了。有小孩兒、老人或病人的人家,照例會多分到一些,體現著生產隊這個大家庭般集體的溫暖。因為不種花,人們對野花便特別愛護。如果有好看的野花開放在哪兒,就會成為人們閑聊時的新聞。發現了的告訴還沒看到的,沒看到的往往會抽空兒去看一會兒,還往往帶上大小孩子,讓孩子們同時也看到稀罕。這種對野花之美的喜好,也使人們對大自然心存由衷的感恩,同時證明,對美的渴望,在人們的內心里是多么地根深蒂固。

大人們經常囑咐自家孩子:“可不許偷偷去折啊,那會遭人罵的。大家都能看到,比弄回家來別人看不到了強。”

大人們的言傳身教,使神仙頂的孩子們從小就懂得,雖然野花只不過是野花,但若折回家來,肯定是不對的。

一九八二年九月十三日,將近中午時,我大姐和我二姐在自家的地里收水稻。我大姐叫何小芹,當年十七歲多了,據說是神仙頂最漂亮的姑娘。我二姐叫何小菊,當年十五歲,長相一般般,和我大姐的顏值沒法比,也不如我大姐聰明伶俐。往直了說,其實挺笨,甚至有點兒缺心眼兒似的。后來我聽她自己說,她許多方面像我媽。

我二姐有點兒累了。

她放下鐮刀,雙手撐膝,望著眼前那片金燦燦的黃說:“真舍不得再割倒它們了,沒看夠。”

我大姐訓她:“有什么好看的?年年不都這樣嗎?快割!割完眼前這一小片兒回家吃飯,我都餓了。”

我大姐的話更接近事實。

麥子也罷,水稻也罷,只有初黃的短時期里才黃得喜人,也只有在耀眼陽光的照射之下,才會給人以“金燦燦”的印象。到了該收割的時候,那種黃已經美得大打折扣,像被水泡過的舊紙板的顏色了。

我二姐沒聽我大姐的。

她索性雙手叉腰,挺直了身子,往后仰著頭望天空。

她腰酸了,脖子也僵了。

這么一來,她見到天空出現了她第一次見到的景象——一架降落傘懸著個人正緩緩降落。

“姐你快看!”她驚叫起來。

我大姐也挺直了身子,望著說:“是個傘兵。”

我二姐說:“真想將來能嫁給一個兵哥哥呀!”

我大姐懟了她一句:“別做夢!難怪別人背地里說你傻,兵哥哥能娶一個神仙頂的姑娘嗎?全中國別處的姑娘都嫁人了嗎?”

她倆正這么說著呢,降落傘朝我們何家的水稻田落了下來。那傘兵并不愿落在農民的水稻田里,她倆都看出來了;他努力改變方向,但降落傘分明已不受控制,偏偏落在了我們何家的稻田里。并且,降落傘將我的兩個姐姐和傘兵罩在了一起。傘兵首先擺脫了降落傘的糾纏,盡管他的一只腳在著陸時嚴重扭傷,仍幫我的兩個姐姐從傘下鉆了出來。

二十六年后,我二姐對我說:“其實我愿意被降落傘多罩住一會兒。”

那是我第一次和我二姐面對面地坐在一起,第一次進行姐妹之間的聊天——關于那天,也就是一九八二年九月十三日的事,主要是我二姐告訴我的。

我問為什么?

她說:“像在轎子里。”

我問什么轎?

她說:“當然是新娘子坐的花轎啦。”

接下來的事就都是必然的了——我二姐跑去找人,傘兵,不,應該說是“傘兵哥哥”,坐在地上,指導我大姐怎么樣再怎么樣,順利地將降落傘收攏,卷起。

我二姐還說那傘兵哥哥很帥。

他像“天上掉下個林妹妹”似的,直接從天上掉在我兩個姐姐面前,使我二姐在相當長的時期內一提起來就興奮。用她自己的話說那就是:“這輩子再沒遇到過那么開心的事”。

而對于我大姐,卻是不幸之事——但那“傘兵哥哥”沒有任何責任,因為他毫不知情。

我二姐帶著老支書何廣泰和幾個男人跑回來了,他們就近將傘兵哥哥用門板抬到了我們家。

我父親何永旺是神仙頂的農民,我母親何花也是。神仙頂姓何的人家最多,許多人家的父母是五服之內的親戚,婚配屬于親上加親。孩子出生后,不論隨父姓還是隨母姓,反正都姓何。好處是夫妻關系都比較和睦,不好的方面是下一代都不太聰明,像我二姐。

我大姐是個例外。

據老輩人講,清末時期,省城有一姓何的大戶人家,由于家中出了“亂黨”領袖,當家的唯恐遭到滅門之災,帶著家人和一批男女婢仆連夜逃入深山,落戶于神仙頂。而神仙頂的雜姓人家,大抵是當年跟隨主子逃到神仙頂的婢仆們的后代。

我二姐曾說:“咱家姓何,證明咱們姐仨有上等人家的血統。”

我二姐這么說時,正在洗雞腸子。當年,絕大部分中國的農村人家殺雞后是舍不得將腸子扔掉的,會以各種方法做來吃了。但洗雞腸子是很麻煩的事,那么細,先得一段段的先剖開,那樣才能洗干凈。而她的兒子,也就是我的小外甥趙凱,正在洗一塊豆腐。豆腐是為了招待我,前一天從山下的集上買的。天熱,怕隔夜就壞,買回來就埋在灶灰里了。灶坑里的新灰被農村人認為是絕對干凈的,有防腐的作用。平時誰將自己弄出了紅傷,若身邊沒藥,也會趕緊抓一把灶灰捂在傷口上,先把血止住。

那時已經是二〇〇八年了,我二姐四十一歲,是一兒一女的母親了。趙凱的姐姐趙俊,已經成了別人家的兒媳婦了。我二姐和趙俊已經在各地打工多年,她們是因為我從深圳回到神仙頂看望我父親,專程從外地趕回來與我團聚的。

我沒想到二姐竟會忽然說那么一句,在一旁洗菜的趙俊也沒想到,抬起頭像我一樣愣愣地看著她媽。她盯著她媽的臉看了幾秒鐘,緩緩將頭轉向我,目光似乎在問——小姨,我媽這話是什么意思?

我哪兒知道我二姐那話是什么意思呢?不,也不是不明白,她那話說得很明白,意思無非就是我們何家的血統還是挺不錯的。話里有幾分自慰的成分,但也似乎有幾分弦外之音。

趙俊不明白的是這話的弦外之音是什么。

而我,因為頭腦中已經形成我二姐的智商從小就偏低這么一種認知,所以斷定她說話的水平根本不可能達到有什么弦外之音的程度,遂覺那也就是一句聊以自慰的內心獨白,忽然脫口而出罷了。

我二姐說完,繼續仔仔細細地搓洗雞腸子,仿佛自己根本沒說過什么話。

二〇〇八年,二十六歲的我已經有了深圳戶口,是不容置疑的城市人了。而且,我每月的工資已經七千多,是我們三姐妹中唯一有出息了的人,是唯一對我們何家三代人具有扶貧能力的人。包括我父親在內,我的所有親人——也包括我的兩個姐夫,都對我刮目相看。如果沒有這一前提,我二姐不會在我面前反復搓洗雞腸子。在我看來,她已經將雞腸子洗得夠干凈的了。

我沒接二姐的話。

我因為她說出那么一句莫明其妙的話,對她的智商更加憐憫。同時,我聯想到了另一個與血統近似的詞,那就是“宿命”。于是我也聯想到了我大姐的“宿命”,聯想到了我自己的“宿命”,不禁悲從中來。

但我表情如常。

我已經習慣并且善于在親人面前隱藏內心的種種憂傷和憂慮了。我必須那樣,因為我在親人們眼里是人生的拯救者。如果親人們從我臉上看出了憂傷和憂慮,他們會恓惶起來的。

我也沒對趙俊和趙凱說什么。

我能對兩個晚輩說什么呢?

我只是笑了笑,什么都不說,內心里憂傷著我自己的憂傷。

趙俊的手機忽然響了。她離開洗菜的小盆,起身到屋外接手機去了……

一九八二年的神仙頂還沒通電,也沒通電話。1982年在中國那樣的農村為數不少,多數在山區。

一名傘兵降落在神仙頂,神仙頂的人們頭一次遇到這種異事。那日我們何家分外熱鬧,大人孩子屋里屋外地進進出出,都是為了親眼看到傘兵是什么樣的兵。

那傘兵紀律意識特強,只對老支書何廣泰一個人解釋了他出現在神仙頂的原因——一架載著幾名偵察員的偵察機自昆明的軍事機場起飛,按原計劃飛臨云貴兩省交界之處,一聲令下,偵察員們都應聲躍出機艙。而地面上,準確說應該是山林中,有駐扎貴州方面的陸軍組成的搜捕隊對他們進行搜捕……

那是一次兩省軍方空陸部隊進行的偵察與反偵察演習,屬于一次常規演習,并沒什么重要的軍事針對性。當兵的嘛,不經常演習演習怎么行?偵察機在高空遇到了不利的氣流和風向,不得已飛過了云貴省界,偵察員們全降到貴州這邊來了。他是最后離機的,自己也不承想會降到神仙頂這么一個地方……

老支書不敢怠慢,立即派人騎上村里的公用自行車到鄉里去報告。那年已分田到戶,生產隊不叫生產隊了,重新叫村了。公社也不叫公社了,重新叫鄉政府了。好在打工潮還沒正式涌動,村里的小伙子不少,爭著去完成報告的任務。也好在神仙頂離鄉政府不是太遠,也就十四五里,并且是下山路。

我二姐對我說,不僅她和我大姐覺得那“傘兵哥哥”一表人才,很帥,全村人都那么認為。

她還說:“如果你大姐與那‘傘兵哥哥’成了夫妻,那才叫天設一對,地產一雙,生下的娃不知該有多漂亮!”

她對我說這話時已經四十一歲了,快做年輕的姥姥了,聊起當年事,還“傘兵哥哥”長“傘兵哥哥”短的,我聽著直心疼她。

兩個多小時后,鄉政府派來了擔架隊,將“傘兵哥哥”抬鄉里去了。在我家那兩個多小時里,老支書只許我大姐陪那傘兵說話,不許其他人進屋。他自己也不陪,坐在門檻上吧嗒他那一尺長的煙鍋。連我父親和我二姐也很自覺,與別人一樣待在家門外。只有我母親還躺在我家另一間屋里,因為我快出生了,她的行動已經非常不便。

沒人知道我大姐陪那傘兵聊了些什么,但當年許多人都聽到我大姐為那名傘兵唱歌了,連唱了幾首貴州山歌。我大姐不僅長得漂亮,唱歌也好聽。聚在屋外的人,包括我父親、我二姐和躺在屋里的我母親,都聽到了那傘兵的鼓掌聲和夸我大姐唱得好聽的話。

鄉政府有武工部,武工部派一個人跟到了神仙頂,還帶了一套軍裝。或許,他們估計那傘兵的衣服肯定破損不堪了。其實他的衣服倒是好好的,但他還是換上了武工部的人帶給他的軍上衣,將自己脫下的空軍上衣送給了我大姐——那是一件黑色的薄皮做成的上衣,連袖口上都有黃色的銅扣子。摸上去哪一個部位都非常柔軟。

傘兵在擔架上向人們揮手告別時,我大姐何小芹站在窗口,望著遠去的擔架已是淚流滿面。

傍晚,老支書來到了我們家。

我父親在做飯,我二姐在幫我父親燒火;我大姐在我父母的屋里,替我母親擦臉、洗手、洗腳。

我家吃飯的破方桌的桌縫,插著一排竹簽子,每支簽子上都穿著一串煙熏火烤過的古怪東西。

何廣泰瞅著問那是什么?

我父親說是張家貴送來的青蛙肉。張家貴是當年的一名“老高三”返鄉知青,在一九八二年,仍是神仙頂文化程度最高的人。從前他曾一心考大學,他的老師和同學都認為他肯定能考上,他自己也信心滿滿。但“文革”使他的理想徹底破滅了,返鄉后一蹶不振,也一直不談戀愛。恢復高考后,與他相依為命的老母親又癱在床上了。等他盡了最后的孝心,發送走了老母親,已經到了一九八一年了。此時我大姐何小芹,一下子出落成了亭亭玉立的大姑娘,顏值高得像一朵初放的牡丹花。老支書親自替我大姐向他說媒,居然一說就成了。神仙頂的人普遍認為,他肯放棄高考夙愿,無非由于這么三種原因——那夙愿本身被生活磨去了光彩,如同敗落了的宅院門上的一把銹鎖,持有鑰匙的人已懶得嘗試那把鎖還能不能打開;二是他剛被選為村長,人們寄托在他身上的期望很大,而他也想證明一下自己的另一種能力;最后一個原因就是,我大姐的姿色使他受到了巨大的吸引。

人們又普遍認為——最后一個原因,才是根本性的原因。據我二姐說,張家貴以前并沒太注意過我大姐,等他開始被我大姐的美所吸引,又有些自卑了。因為說到底,他不過是神仙頂的一個三十二歲的大齡光棍,相貌也一般般。至于曾是“老高三”,這一頁已徹底被歷史翻過去了,不再能成為優越于別人的資本了。而且,提親時我大姐才十六歲多,他的年齡比我大姐大了一輪。

都三十二了,就是考上了大學又怎么樣?四年后大學畢業三十六了,不論在學校里還是畢業后,他能找到何小芹那么漂亮的妻子?男人嘛,一輩子活得好不好,無非是由財運、官運、口福、艷福四樁事決定的。四樁事中,艷福是排在第一位的。哪個男人艷福不淺,當官的人有錢的闊佬也是嫉妒的。就他張家貴那么一個神仙頂的大齡光棍,能與何小芹訂下婚事,他就別再做其他的夢了,一輩子知足吧!——村里的男人,特別是光棍,對我大姐與張家貴的婚事基本上如是議論。

至于我大姐心里怎么想的,對自己的婚事中意還是勉強,我從沒問過我二姐,她也從沒主動說。我認為那也是最不該問我父親的話,我父親同樣沒主動聊過,所以我至今一無所知。

我父親倒是跟我說過這樣的話——神仙頂的何姓人家,對于張家貴終于沒能成為村里有史以來的第一名大學生,背地里是欣然相慶的,因為他不姓何,而姓張。如果第一名大學生產生在雜姓人家,將使神仙頂大多數何姓人家覺得沒面子,會有集體的失落感。連何廣泰也是這么想的,盡管他是支書。一方面,人們不愿看到張家貴成為神仙頂有史以來的第一名大學生;另一方面,人們又集體地擁護他成為村長,集體地對于他寄予種種厚望。

人心有時候真是古怪,像插在我家破桌子桌縫間那些竹簽上的東西一樣古怪。經過煙熏火烤,如果沒人告訴你,你根本猜不到那是什么。

老支書走到桌前,后背雙手,彎下腰細看著那排竹簽子,又問:“也不全是青蛙肉吧?”

我父親說有幾支簽子上穿的是蛇肉。張家貴打死了一條一米半長的草蛇,烤好了孝敬他這位未來的老岳丈。

而我二姐后來對我的說法是——張家貴是為了取悅我大姐才特地送來的。

老支書坐在桌旁的高腿凳上,說他已很久不知肉味兒了。蛇肉也是肉啊,而且是有口福的人才能偶爾吃到的肉。他一邊說,一邊拔下一支簽子,開始吃在他看來是蛇肉的東西;還讓我二姐給他點兒鹽,說蘸著鹽吃才別有滋味,要不好東西也吃瞎了。

我父親說家里斷鹽了,本來當天要到鄉里去買的,不承想天上忽然降下了一名傘兵,沒顧上。他吩咐我二姐從咸菜壇子里舀出一小碟咸菜水,請老支書蘸著吃。

老支書其實并不算老,才五十三歲,當支書的年頭很長了,人們稱他老支書,體現著對于黨的代表人物的敬重。

他是為那件空軍上衣來到我們家的。

他說我家不該獨占那件上衣。那么一件全皮的上衣,如果拿到縣城去賣,估計五六十元都會順利出手。我家獨占了,村里不少人有意見。

我二姐一聽就火了,丟下撥火棍,騰地往起一站,雙手叉著腰說:“那是人家傘兵哥哥送給我姐的,怎么就成了我家獨占了?誰愛有什么狗屁意見就有,犯不著你支書到我家來念這套不三不四的經!”

老支書倒也沒生我二姐的氣。大概他覺得,自己是支書,與我二姐那么一個半大不小半精不傻的丫頭一般見識不成體統。

他望著我父親繼續說他的理——如果現在神仙頂還是個生產隊,那么,一名傘兵因為隊里幫了他而送給隊里任何人的東西,都應該看作解放軍送給大家的東西,理應歸集體所有……

我父親軟言軟語地懟了他一句:“可現在不是那時候了。”

老支書嘆了口氣,據理力爭:“是啊,不是那時候了。但對那傘兵幫忙最大的,你得承認還是些跑前跑后、出力流汗的男人吧?他們起作用了,好處卻一點兒沒他們的份兒,他們很不滿,這也是人之常情吧?”

我二姐張張嘴沒話說了。

我父親愣了會兒,憋出幾句話:“難道你要把那上衣收走,讓人到縣里賣了,再把錢分了不成?”

這時我大姐從屋里出來了,端著水盆生氣地說:“傘兵哥哥把那上衣捧給我時,明明說的是‘送給你留作紀念吧’。他說的可不是‘送給你們’,你支書當時也聽到了他的話。既然他是送給我的,誰都別想把它從我家要去!”

老支書尷尬了。

他解釋說他不是來要那件上衣的,更沒想把那上衣賣了,把錢分了。

他離開桌子,拿著一串烤蛇肉,走到灶前,蹲下去對我父親說:“永旺啊,我與你家,論起來還多少沾點兒親,我對你家咋樣,你心里還不清楚?我沒別的意思,只不過是來給你提個醒。誰心存不滿,也是人之常情,擺平他們的情緒不就得了嘛,比如買條煙分分,這也是應該的吧?雖然現在集體不是集體了,我也沒什么實權了,但使神仙頂的人們搞好團結,我還有這個責任啊……”

我大姐聽了他的表白也無話可說了。

他的話不但在理,而且態度又是那么地誠懇,出發點良好。

我父親望我大姐一眼,低頭默想片刻,明確表態說:“那行。我聽你支書的,買了煙由你支書代我家分吧。”

我父親說完,又望了我大姐一眼。

我大姐就一聲不響地出門潑水去了。

我父親又小聲對老支書說,他手頭一時緊,沒錢買煙。不過呢,他會讓張家貴買條煙交給老支書。

老支書說誰買都一樣嘛,家貴也不是外人。何況,春節時他和我大姐一成親,我大姐還不把那件上衣帶過門去了?那么上衣不就成了他們小兩口的共有之物了?

他臨走時,又從桌上抽出一簽子蛇肉,在咸菜水里蘸了這面兒蘸那面兒。顯然地,他蘸著吃出癮頭兒了。

晚飯后,我大姐穿上那件夾克式的皮上衣,在一塊缺了角的鏡子前左照右照。我家就兩小間住屋。我父母住一間,我大姐二姐住一間。缺了角的半大不小的鏡子,擺在一口舊箱子上。那口箱子是我母親的嫁妝,那面鏡子由于受潮,水銀斑駁,照人已經不清楚了。我二姐說我大姐很少照那面鏡子,她知道自己是個美人兒,不照也是美人兒。二姐后來說她照鏡子的次數反而多些,每次照時都想把鏡子砸了。二姐當年承認也有嫉妒大姐的時候,但自從大姐和張家貴的婚事定下了,二姐就再也不嫉妒大姐了。美貌如大姐又怎么樣呢?還不是也得嫁在神仙頂?得嫁個比自己大一輪的平常男人?

我二姐后來說,一九八二年九月十三日那天晚上,在短短一截蠟燭的燭光里,穿上了那件夾克式的軟皮上衣的我大姐,美得使她都看呆了。用今天的網語來說那就是——美得不行不行的。

我大姐似乎也對自己的美十分意外,盡管她臉上并沒呈現出自我欣賞的得意表情;恰恰相反,那時我大姐的表情簡直可以用“毫無表情”來形容。用我二姐的話說,“她那樣子好像魂飛天外了。”

我父母臨睡前關上了屋門,這是很反常的舉動。他們的屋子那么小,關上門,不通風了,會使人感到憋悶的。除了冬季,父母是不常關門睡覺的。

這一反常的情況,引起了我二姐的注意。她就貓悄地走過去,偷聽父母在說什么話。

我父親何永旺是獨生子;我爺爺也是,兩代單傳。我父母雖然都姓何,雖然已經有了兩個女兒,但有再多的女兒,也抵不上一個兒子。女兒總是要嫁出門的。

這是我父親的一塊心病。

我母親也覺得內疚。

于是,便有了我。我尚在母親的肚子里,即將臨盆。

當年農村計劃生育的政策是允許二胎的,就是替農民考慮到了有子或無子、單傳不單傳的問題。別處如何姑且不論,反正在我們那個縣是那樣的。但是允許二胎了而某一人家還是沒有兒子,那就只能自吞沮喪,政策是不予同情的。

我父親求子心切,為我的出生做出了“戰略性部署”。我母親認為那不失為“英明”——我大姐訂婚時才十六歲多,一年后的一九八二年九月,十七歲多了;春節時成婚,離滿十八歲只差兩個多月。在神仙頂,這種情況是可以先成婚,兩個多月之后再辦證的。

那么,我家就只有我二姐一個女兒了。我的出生,似乎也可以不算作超生,而以有兩個子女來論了。

老支書何廣泰確實與我家沾親,當然會急我家之所急。“不孝有三,無后為大”,在古人那兒,“后”或許并不專指兒子,但在神仙頂,“無子”即等于“無后”,茲事體大。由于他從中周旋,鄉里對我母親又懷上了我這件事,基本上持的是睜只眼閉只眼的態度。

剩下的問題是,僅僅是——我是子還是女?

我父母達成了共識,認為事不宜遲,哪怕早一天知道也是完全必要的。他們看出了我大姐的狀態有些不對頭,唯恐我大姐婚事起變——那么我的出生,不管是子是女,都將成為棘手的情況了。

于是我父母決定第二天一早就到縣城去。縣里有位“半仙”,據說對預測胎兒的性別特別在行,收錢也不多;只要是暗中相求,從不會拒人于門外。我父親并不是連買條煙的錢都沒有了,他有十幾元錢,是要第二天帶到縣里去用。

如果我竟被預測是女孩,那么他們將按“既定方針”——將我送人。

預先聯系過的是山下的兩戶人家。一戶愿給我家兩袋紅薯作為謝禮;另一戶愿給三四十片魚鱗瓦。我家房頂已多處漏雨,不換瓦不行了。

我父母商議的結果是——將我送給以兩袋紅薯作為謝禮的人家更劃算,因為吃兩袋紅薯會省下不少糧,賣了省下的糧,能買不止三四十片瓦。

幾個月沒再與那兩戶人家溝通了,我父母也擔心他們變卦。

我母親憂慮地問:“真那樣咋辦?”

我父親嘆口氣,沉默良久才說:“那就白送給肯要的人家吧。”

我母親說:“我懷這一胎懷得很辛苦,那不虧死了?”

我父親說:“虧也沒有別的法子啊!再為誰家養大一個兒媳婦這事,我是夠夠的了。難道你還沒夠?”

我母親就低聲哭了。

我父親勸道:“哭什么啊,你那想法它是鉆牛角尖兒的想法嘛!也許這次你懷上的真就是個兒子呢!”

二十六年后我二十六歲的時候,我二姐與我促膝相談的那個夜晚,她當成有意思的往事,笑容滿面地把我父母當年的“密謀”講給我聽。

我卻沒笑。

也想笑來著,就是笑不起來。

我的心連續抽搐了幾下,像被低壓電流擊著了似的。

我又一次覺得心疼。心疼我自己。心疼我還沒出生就已經被注定了的命;還心疼神仙頂的人家當年那種窮……