“穹頂之下,藝術(shù)封神”|走進地表最強教堂:圣 彼得大教堂

到達羅馬后,第一個必打卡的地方,當(dāng)然是全世界最大、最奢華、最有故事的教堂——梵 蒂 岡 圣 彼得 大教 堂。

它不只是一個宗教圣地,更是一部凝固的藝術(shù)史、建筑史。它的修建從1503年開始,歷時整整120年,幾乎貫穿整個文藝復(fù)興后期。建了拆,拆了再建,幾經(jīng)波折,是一場關(guān)于“美與信仰”的拉鋸戰(zhàn)。

?? 建筑史上的“連續(xù)劇”:圣 彼 得大教 堂的五回合

第一局:人文主義開局勝 —— 伯拉孟特登場

代表人文主義陣營的伯拉孟特,提出了一個“四邊相等”的集中式希臘十字平面設(shè)計:

理性、對稱、純粹,是文藝復(fù)興的審美巔峰。

第二局:教會反攻 —— 拉斐爾修改方案

伯拉孟特去世后,教 會認為集中式不利于朝 圣,要求“更實用”。于是拉斐爾延長西翼,打破了對稱集中制,傾向傳統(tǒng)拉丁拾字式。

第三局:人文主義復(fù)辟 —— 小桑迦洛回歸對稱

拉斐爾過世后,小桑迦洛重拾集中式,仿佛人文火苗又熊熊燃燒了一把。

第四局:“米工”降臨 —— 米開朗基羅封神

他保留了集中式平面,重設(shè)西立面柱廊,讓古典之魂歸位。穹頂部分,更是將伯拉孟特的構(gòu)想向前推進一大步:飽滿挺拔,被后世稱為“把萬 神 -廟舉到了天上”。

第五局:現(xiàn)實妥協(xié) —— 人文之火熄滅

教皇命卡洛·馬代爾諾完成后期建造。他加長西翼,導(dǎo)致從廣場望去,大穹頂被遮蔽了視線中心。

米開朗基羅原設(shè)計的古典立面也被拆除,換成了我們今天看到的樣子。理想主義敗給了功能主義,藝術(shù)妥協(xié)于信仰。

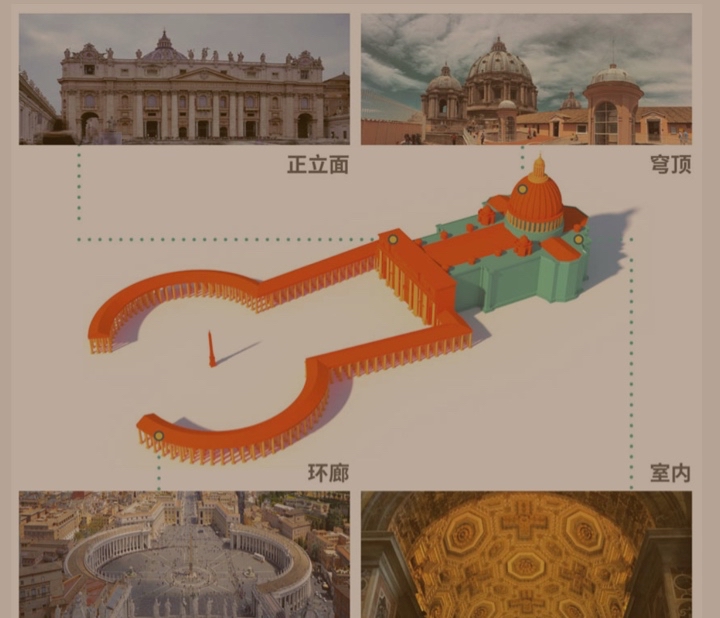

現(xiàn)在的整個建筑的鳥瞰圖如下圖:

以上圖片是從書里截出來給大家介紹情況的。

————

下面的照片都是我拍的教 堂 實景。

教 堂西立面,也是參觀入口處的照片:

兩側(cè)的巨大立柱環(huán)廊頂端是圣 人雕像,遠遠望去就莊嚴肅穆。

門口有穿作別致的士兵站崗

大殿內(nèi)部由巴洛克藝術(shù)大師貝尼尼傾力裝飾。

一走進大廳,就能感受到金光閃閃的奢華撲面而來。走到中央,最矚目的便是那座青銅華蓋,直指穹頂之巔,底下便是神圣的圣 壇。

?? 值得一提:穹頂直徑與萬 神 廟相當(dāng),但高度卻是其三倍,真正“拔地而起”。

穹頂之下的地面下,是圣 彼 得的墓室。圍繞著他的,是幾十位天 主 教歷史上的大教 宗。

這不僅是建筑的中心,更是信仰的心臟。

?

重點來了:教 堂右側(cè)藏有鎮(zhèn)館之寶——《圣 母憐子像》。

這尊雕塑是米開朗基羅24歲時的驚世之作,母親神情悲憫而克制,圣 子身軟癱而圣潔。

如今被玻璃隔離,站在三四米之外才能遙望,依然震撼心靈。

?

? 穹頂游廊的絕美壁畫與俯瞰視角

預(yù)約爬上穹頂,可以近距離觀看穹頂,也從內(nèi)側(cè)近距離欣賞馬賽克鑲嵌的壁畫。

即便是細節(jié)如小天使的翅膀、裙擺、腳丫,都惟妙惟肖、仿佛浮出墻面。

走到外部觀景臺,一覽無余——整座教 堂和羅馬就在腳下。俯瞰羅馬的視角,照片永遠拍不出當(dāng)時的震撼。

?

這是一座集合了文藝復(fù)興的理性、巴洛克的情感、古典與信仰交織的偉 大建筑。

它既有伯拉孟特的古典魂,也有米開朗基羅的浪漫夢,還有貝尼尼的視覺奇跡。

看完相關(guān)建筑科普書,再走進圣 彼得大 教 堂,真的有“活在書頁里”的奇妙感受。歐洲建筑發(fā)展史有故事,且和藝術(shù)發(fā)展相關(guān),如果你感興趣,推薦你翻一翻這兩本科普書籍。

? 最后小結(jié)

圣彼得大教堂不是完美無瑕的藝術(shù)作品——

它歷經(jīng)五次設(shè)計調(diào)整,曾有妥協(xié)、有遺憾,但也正因如此,它才如此真實。

這是地表最強教堂,也是人類文明與信仰共同譜寫的奇跡。

![[表情]](https://iyuedu.reader.qq.com/image/emoji/Emoj_06.png) 2-提問,穿越者在古代,仿得了現(xiàn)代的陀螺么,就有發(fā)射器那種,因為不了解發(fā)射器構(gòu)造。印象中難點在于抓住陀螺的爪

2-提問,穿越者在古代,仿得了現(xiàn)代的陀螺么,就有發(fā)射器那種,因為不了解發(fā)射器構(gòu)造。印象中難點在于抓住陀螺的爪

![[表情]](https://iyuedu.reader.qq.com/image/emoji/Emoj_05.png)

![[表情]](https://iyuedu.reader.qq.com/image/emoji/Emoj_02.png)