研究戰(zhàn)爭的必要性

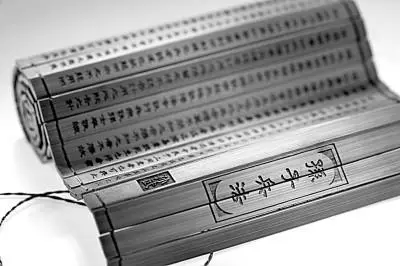

《孫子兵法》6000余字,流傳2500多年,在中國成為“百代談兵之祖”,在世界上也廣為傳播,并不是偶然的。因為對任何思想、觀念來說,歷史長河之水的洗禮都是嚴峻的考驗。凡是能夠經(jīng)受住考驗的,都具有旺盛的內(nèi)在生命力。經(jīng)典之所以是經(jīng)典,就在于它具有超越時空的魅力:既是中國的,也是世界的,既是歷史的,也是未來的。

“知兵非好戰(zhàn)”“尚武不黷武”

綜觀《孫子兵法》十三篇,雖然是研究戰(zhàn)爭和戰(zhàn)略思維規(guī)律的理論體系,卻充滿了“慎戰(zhàn)”的鮮明態(tài)度。孫子出生在武將世家,生活在春秋晚期一個大分裂、大動蕩的年代,諸侯割據(jù),戰(zhàn)亂不休。作為明智、清醒的軍事家,孫子深知戰(zhàn)爭的殘酷。《孫子兵法》通篇都蘊含著“知兵非好戰(zhàn)”“尚武不黷武”的戰(zhàn)爭觀念。

首先,高度重視戰(zhàn)爭。《孫子兵法》開宗明義地指出戰(zhàn)爭的重大影響:“兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”軍事家孫子從各國興衰存亡的經(jīng)驗教訓中,深刻體悟到戰(zhàn)爭的重要性,把戰(zhàn)爭與社稷存亡、民族安危和百姓生死緊密地聯(lián)系起來。強調(diào)戰(zhàn)爭給交戰(zhàn)雙方造成巨大人力、物力、財力的損失,對國家和人民來說是一場災(zāi)難。“亡國不可以復(fù)存,死者不可以復(fù)生。”其次,不輕啟戰(zhàn)爭。孫子基于“慎戰(zhàn)”思想,提出了用兵的三條原則:“非利不動,非得不用,非危不戰(zhàn)。”還明確了對將領(lǐng)的要求是“智、信、仁、勇、嚴”。孫子堅決反對窮兵黷武和無節(jié)制地擴張,主張謹慎、冷靜地對待戰(zhàn)爭,強調(diào)“非危不戰(zhàn)”“主不可以怒而興師,將不可以慍而致戰(zhàn)”,指出“合于利而動,不合于利而止”,追求的是“故進不求名,退不避罪,唯人是保,而利合于主,國之寶也”。最后,認為戰(zhàn)爭最高的標準就是“不戰(zhàn)而屈人之兵”。為了實現(xiàn)“不戰(zhàn)而屈人之兵”的“全勝”理想境界,孫子從戰(zhàn)略層面上提出了能使敵人屈服的方法是“伐謀”和“伐交”。至于“伐兵”“攻城”則是次等的策略甚至是下策。孫子的最高理想是“全勝”:“凡用兵之法,全國為上,破國次之;……全伍為上,破伍次之。”孫子這里的“全”,作為最高的戰(zhàn)略目標,其地位如同老子和孔子哲學核心的“道”和“仁”一樣重要,不僅指對方完整地休戰(zhàn)降服,而且還指己方不傷一兵一卒的保全。孫子清醒地認識到,通過武力實現(xiàn)的攻城略地,即便是“百戰(zhàn)百勝”,也難免會造成勞民傷財、損兵折將,這種“破勝”并非戰(zhàn)爭最好的結(jié)果,而“不戰(zhàn)而屈人之兵”的“全勝”,既能夠達到作戰(zhàn)目的,又能最大限度地減少戰(zhàn)爭雙方的嚴重損失,才是最上等的明智之舉。孫子站在戰(zhàn)爭之上研究戰(zhàn)爭,超出軍事戰(zhàn)略研究軍事戰(zhàn)略,睿智地對“百戰(zhàn)百勝”這一公認的用兵盛譽作出“非善之善者”的新論,最大的善就是“不戰(zhàn)而屈人之兵”。

1772年,法國出版了第一個法文譯本的《孫子兵法》。無論是近代軍事思想家克勞塞維茨,還是現(xiàn)代戰(zhàn)略學家利德爾·哈特,對《孫子兵法》都非常熟悉。經(jīng)歷兩次世界大戰(zhàn),很多國家變成廢墟焦土,很多政治家和軍事家都在認真思考戰(zhàn)爭問題。尤其是利德爾·哈特,在1946年出版的《戰(zhàn)略論》中,精選出十幾條《孫子兵法》里的原話,他贊美“不戰(zhàn)而屈人之兵”是“最完美的戰(zhàn)略”。1963年,利德爾·哈特在格里菲斯《孫子兵法》英譯本序言中說“在導(dǎo)致人類自相殘殺、滅絕人性的核武器研制成功后,就更需要重新而且更加完整地翻譯《孫子兵法》這本書了。”

自古知兵非好戰(zhàn)。對待戰(zhàn)爭的態(tài)度,是衡量人類軍事思維理性程度的重要標尺。《孫子兵法》是一部兵書,卻深刻反思先秦時期兵兇戰(zhàn)危的社會現(xiàn)實,追求“不戰(zhàn)而屈人之兵”的理想方式。中華文化歷來崇尚“和而不同”“以和為貴”,孫子的慎戰(zhàn)思想體現(xiàn)了中華文明“仁”“義”觀,展現(xiàn)了中華民族的文明敬畏和人道情懷。

堅持合作共贏,實現(xiàn)同舟共濟

在5000多年的文明發(fā)展中,中華民族一直追求和傳承著和平、和睦、和諧的堅定理念。我國古代思想家很早就提出了和同之辯的命題。西周末年的史伯提出“和實生物,同則不繼”的思想,認為不同因素相互融合才能產(chǎn)生萬物。孔子進一步提出“君子和而不同,小人同而不和”,將和而不同的主張引申到人倫關(guān)系中。浸透在中華民族中的文化基因和貫穿始終的精神主線,就是和平、合作的價值追求,就是兼善天下、協(xié)和萬邦、親仁善鄰的政治抱負,就是圖強不霸、知止有定的戰(zhàn)略理念,就是自強不息、厚德載物、兼收并蓄的民族品格。人類命運共同體思想創(chuàng)造性地吸收了“和合”思想的精髓,主張在尊重不同國家不同民族文化差異、發(fā)展差距的前提下,推動實現(xiàn)各個國家共同進步、共同發(fā)展。當今世界挑戰(zhàn)層出不窮、全球性風險日益增多,沒有任何一個國家能脫離世界安全實現(xiàn)自身安全,也不可能有建立在其他國家不安全基礎(chǔ)上的安全。倡導(dǎo)人類命運共同體意識,就是堅持合作共贏,實現(xiàn)同舟共濟。

更好地回答時代難題,解決戰(zhàn)略挑戰(zhàn)

天下大勢風起云涌,歷史長河奔流不息。放眼世界,我們身處百年未有之大變局,中國發(fā)展面臨前所未有的機遇,也面臨前所未有的挑戰(zhàn)。面對風云變幻的世界局勢,《孫子兵法》的時代價值在于其恢宏的戰(zhàn)略視野、深邃的戰(zhàn)略哲思,能夠從歷史深處為民族復(fù)興貢獻磅礴力量。當前,人類社會已經(jīng)進入21世紀,和平、發(fā)展、合作、共贏是時代的主題。我們今天學習和研究《孫子兵法》,并不僅僅是為了增加一些軍事知識和戰(zhàn)略知識,而是為了取其精華,棄其糟粕,以歷史眼光、世界視野和實踐方法來掌握真正的戰(zhàn)略科學和藝術(shù),以便更好地回答當前的時代難題,解決戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。

研究戰(zhàn)爭是一件重要的事,研究避免戰(zhàn)爭是一件更重要的事。思想家給了我們思想和智慧,但并沒有提供現(xiàn)成的答案。任何一個國家的今天都來自昨天。人類最高的智慧在于思考昨天、把握今天、創(chuàng)造明天,我們需要在反思、總結(jié)、實踐中找到人類走向更美好的答案。