雕刻之上的境界—— 米開朗基羅與他的雕塑世界

昨天打卡了佛羅倫薩著名的烏菲齊美術館,今天終于來到學院美術館(Galleria dell’Accademia)。這座建于1784年的美術館,是米開朗基羅藝術魅力最直觀、最震撼的展示地。這里最著名的展品,毫無疑問是雕像 大 衛,這也是米開朗基羅最具代表性的巔峰之作。此刻,我離名作10厘米。

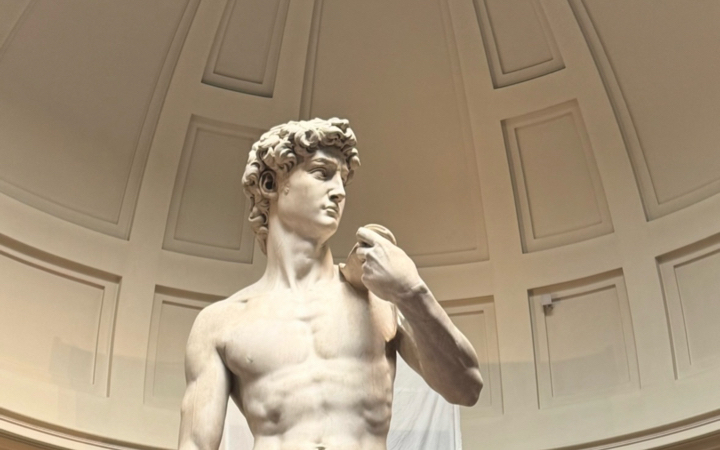

(雕塑太美太震撼,只能部分上圖,感謝大家理解~)

站在這座高達5米的大理石雕像前,我仿佛第一次真正理解了“力量”與“智慧”的含義。

《大衛》取材自舊約:少年大衛目光堅定、神情沉著,身體微微轉向,仿佛下一秒就要出擊。他手中不過握著一塊石子,卻即將擊敗龐大的巨人歌利亞。他不是魯莽的勇者,而是以智慧與信念迎戰命運的斗士。

米開朗基羅用冷硬的大理石,雕刻出了最接近“人類理想”的肉體——肌肉緊繃,線條流暢,每一寸肌理都透著蓄勢待發的張力。他雕刻的大衛,不只是力與美的結晶,更是精神、信仰與人類尊嚴的象征。

美術館中還陳列著他的一些未完成雕塑,看起來仿佛人物正在從石塊中掙脫而出,生命就在石中悄然蘇醒,令人動容。

其中收藏了一尊較早期的作品,表現的是新約中YE 穌死后三天,從拾字 架上放下的場景。如下圖,在背后扶著YE穌的尼哥底母并不突出,而是更多雕琢用于表現YE 穌和瑪利 亞身上。

后來,在百花大教堂附近的佛羅倫薩歷史中心(Florence – Centro Storico),我們又看到了另一尊相關題材的雕塑。這是米開朗基羅晚年的作品,同樣描繪YE穌殉難后的那一幕,如下圖。風格已不同。

讓我久久不能平靜的是,這尊雕塑中站在后方、懷抱YE 穌的尼哥底母,米開朗基羅竟是以自己的樣貌為藍本所雕。他將自己的靈魂藏進了大理石中,以尼哥底母的身份,表達了他對基Du的深切信 仰與熱愛。信仰已不在話語中,而在形體里。

那一刻,我凝視雕塑良久,竟感到眼眶微濕。從尼哥底母的神情中,我仿佛讀到了作者內心的虔誠;從瑪利亞的側臉里,我似乎看到了她那深沉而哀傷的母愛……

離開佛羅倫薩那天,我回頭望了一眼夕陽下的這座城市。

它不僅是文藝復興的搖籃、美術的殿堂,它更像是一顆巨大的心臟,千百年來不停跳動,將藝術、美、信仰與思想的血液,源源不斷地輸送到世界的各個角落。

而我,有幸靠近這份偉大,僅僅數十厘米。

也許,這就是旅行最動人的意義。意大利值得一游,或者翻一翻這兩本書,都能幫助所了解一二。