最新章節

書友吧第1章 譯序

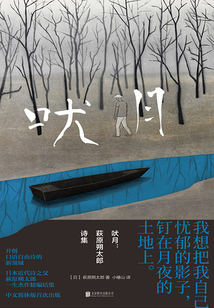

萩原朔太郎是日本著名詩人,在大正時代(1912—1926年),他以前所未有的口語自由詩,打破舊制開創了日本近代詩歌的新局面,被譽為“日本近代詩之父”。他的第一部詩集《吠月》起初雖只自費印刷了約500本,卻一鳴驚人,成為書市上的熱門作品,并且得到了文壇巨匠森鷗外的盛贊。他詩歌中充溢的寂寥感、陰郁和時而怪異的情緒,對后世產生了深遠影響。

他的兩首《竹》多次被選入日本教科書,具有相當的國民認知度。詩中描寫的是在凜冬中生長的竹子,凍僵的青竹銳利地朝著天空生長。可是細讀之后會發現,這兩首詩并不像初讀時那么積極向上。其中一首節選如下:

竹子在陽光照耀的地上生長著,

青竹生長著,

竹根在地下生長著,

根越來越細,

根尖長出纖毛,

長出細弱如煙的纖毛,

輕輕顫動著。

在陽光耀眼的寒冬,青青的竹子生長著,而朔太郎的視線卻怪異地停留在竹根上——那些在堅硬的土地中蔓延開來的細弱如煙的根。在對比之下,它們顯得更加赤裸而可悲,似乎這才是他真正想要描寫的東西。

在《地下的病容》中,同樣是描寫竹根,竹根與地下的病人的臉、老鼠的巢同時登場——朔太郎的詩中常常出現“怪異”的東西,艷麗的墓園、腐爛菊花的氣味、云雀料理、蛤蜊的舌頭、尸體……他的感受力怪異而適切,在《春天的實體》中體現得淋漓盡致:

在不計其數的蟲卵上,

春天已滿滿當當地膨脹起來,

對了,只要四處望一望,

就會看到到處布滿了蟲子的卵。

看看櫻花的話,

櫻花里也透出一片蟲卵,

柳條上也是,毫無疑問,

就連蛾子和蝴蝶之類的,

它們薄薄的羽翼也是由蟲卵構成的,

它們就那樣,亮晶晶亮晶晶亮晶晶地閃光。

啊,這些肉眼不可見的

隱約的卵是橢圓形的,

它們擠在一切地方,

空氣中充滿了卵,

變得像打滿氣的皮球一樣堅硬,

好好用指尖戳戳看吧,

所謂春天的實體大概就在這里。

在他筆下,春天是由亮晶晶的蟲卵構成的,被蟲卵擠得像皮球一樣硬。想象這密密麻麻的無數蟲卵,似乎是可怕的、惡心的,可其中也有著亂竄的、過剩的生命力;密集蟲卵帶來的不適感,更為那崩潰邊緣的春光增添了癲狂的激情。春天就是這樣的,只要我們經歷過春天菜粉蝶亂飛、花粉滯重的時節,就知道,春天就是這樣的。朔太郎的詩風為何如此沉郁而怪異,或許我們能從他的人生中找到線索。

不良少年、詩歌與音樂

1886年11月1日,朔太郎生于群馬縣的一個醫生之家。父親是畢業于東京大學醫學系的高才生,醫術高明為人稱道。而朔太郎是家中長子,理應在未來繼承家業,自然被家人寄予了很高的期望,但是這樣的期望帶給朔太郎的更多是煩惱。他以第一名的成績小學畢業,卻仿佛要從父親的陰影中逃開一般,徹底成了一個不良少年:他逃課去林中散步,上課時望著窗外走神,不參加考試,結果升學失敗,即使后來得以入學,也不斷轉學、留級與退學。因為性格孤僻,他與同學的相處也并不愉快。

他的高中老師在給他父親的信中說:“朔太郎的學業是沒有未來的。”不過,也是在這學業一塌糊涂的少年時代,他開始接觸并迷上了文學。他跟著表兄萩原榮次學習短歌,并醉心于與謝野晶子的短歌集《亂發》,他說:“接觸到鳳晶子(即與謝野晶子)的詩歌之后,我完全變成了一個患了高燒的人。”

也是因為詩歌,他結識了一生摯友室生犀星。二人因同在詩人北原白秋主辦的雜志《朱欒》上發表詩歌而相識。最初朔太郎對犀星的印象是“典型的鄉村文青”,犀星對朔太郎的印象則是“矯情、倒胃口的人”——簡直像漫畫的開場。而后來兩人一起辦詩社、出詩集,成了文學與人生上的摯友。

在朔太郎的生活中,音樂的重要性恐怕不亞于詩歌。音樂與詩歌,也是他一生中兩個相互纏繞的關鍵詞。

朔太郎從小就顯露出音樂天賦,總是一個人吹口琴、彈奏手風琴。中學畢業后,他曾經希望以音樂為志業,但是遭到家人反對。不過,他還是先后師從日本曼陀林演奏家比留間賢八、田中常彥學習曼陀林。1916年,他主辦了“鳳尾船西洋樂會”(后改名為“上毛曼陀林俱樂部”,也是群馬交響樂團的前身)。在這期間,他完成了不少作曲和編曲,包括為室生犀星的詩歌譜曲,以及創作了曼陀林獨奏曲《織布的女孩》——這是一首清新歡快的曲子。

他的詩歌富有音樂性,而且其中隨處可見音樂的影子,關于音樂的詩句不計其數。譬如:

你感到孤獨嗎 小姐!

這里有一支小笛子 它的音色是清澈的綠。

(《綠笛子》)

那些綺艷的救世情緒

仿佛在春夜聽笛曲。

(《涅槃》)

音樂也滲透到了他的詩歌觀中。他喜歡以音樂作喻,將情緒比作“在春夜聽到的橫笛聲”,說“一個人要完整地表達自己的感情……能依靠的唯有音樂和詩歌”,以“比起任何事物,詩首先必須是音樂”為信條。

痛苦的故鄉,慰藉的城市

詩歌或許稱得上朔太郎青年時代的精神救濟,讓他可以短暫地從學業受挫、沒有工作的挫敗感中脫身,投入“超拔絕俗的思想、叛逆激烈的思維”。可是詩歌并不能解決現實問題——或者說,無法解決一個文學青年和閉塞故鄉之間難以調和的矛盾。

在外人看來,他的故鄉前橋絕非一個晦暗陰慘之地:天氣總是晴朗干爽,利根川穿過城市流去,城鎮安靜而有古風。可是在朔太郎筆下,那里總是一個令人恐懼、枯寂晦暗的地方。

1917年,《吠月》的出版給32歲的他帶來了巨大成功,他一躍成為詩壇新星。可是當他把詩集拿給父親,希望得到父親的認可時,父親卻在看到他描寫的“病”與“死”時大怒,將詩集撕毀。他走在黑暗漸漸降臨的田埂上,走在絕望的影子里——在鄉里看來,他不過是一個沒有工作的害群之馬、名醫沒出息的兒子。

為何我故鄉的人使我痛苦

我悲傷地啃食酸桃的核。

遙遠的越后的山上積雪閃光

麥子還在因人的憤怒而戰栗嗎?

嘲笑我的聲音灌滿荒山

痛苦的喊叫要撐裂心臟。

(《公園的椅子》)

1925年,朔太郎終于移居東京。那時的東京作為一個摩登城市,西洋風格的建筑大量涌現,女孩們穿著洋裝闊步街頭,咖啡廳、舞廳點綴著都市生活,大型商場的屋頂上開設了動物園,老虎就在那里俯瞰著城市。在他向往的都會,人與人之間的漠然恰恰治愈了他——在這巨大、一視同仁的漠然之上,有著普遍的愛。

對于心靈疲憊不堪的人、為沉重的煩惱而痛苦的人、格外孤獨寂寞的人、喜愛孤獨的人,人群正是心的家鄉,是愛與安慰的家。(《在人群中》)

從高樓望下去,一個個人宛如渺小的蟲子,可是走在人群中,陌生的熙熙攘攘也給人以安慰;黃昏時勞動者從城市的一部分被泵到城市的另一部分,滿面疲憊的陰影;當地鐵轟隆進站的時候,忽然感到莫名絕望。這種城市經驗,讓人感覺與我們當下在北京或上海的城市經驗相通。城市給我們慰藉與孤獨,它也捶打我們,只是與家鄉捶打的方式不同。

1929年,朔太郎經歷了離婚——來到東京后,他與前妻都一度沉迷參加舞會,據說后來前妻與一個青年舞伴私奔。他焚燒了大量的手稿與筆記,離婚加之父親病重,他帶著兩個孩子返回前橋。記述這場返鄉之旅的《歸鄉》寫道:“啊我又從城市中逃走了/去往不知何處的家鄉。”次年7月父親去世。10月朔太郎再次前往東京。

暮年朔太郎頻繁地想到故鄉,感到自己是一個失去了故鄉的人,也感到故鄉依然投在他身上的陰影。散文詩《鄉間時鐘》寫道:

在鄉間,各家各戶的時鐘都不轉動。那些古舊的掛鐘,指向遙遠過去的歷法中祖先的幽靈還活著時的表盤。看啊!那里有自古便是如此的村社、自古便是如此的白墻、自古便是如此的自然。

看過日本新浪潮導演寺山修司《死于田園》的讀者,大概會立刻想起電影中青森那些破碎停滯的鐘表吧。寺山修司這個渴望逃離故鄉的人,是否也從朔太郎這里借取過靈感呢?順帶一提,朔太郎的長女萩原葉子也是作家,葉子的兒子(朔太郎的外孫)萩原朔美曾參加寺山修司的劇團“天井棧敷”。

1942年5月,朔太郎因急性肺炎逝世于東京世田谷的家中,時年55歲。據長女葉子說,暮年他總是在小酌后與自己一起演奏——父親彈奏吉他,女兒演奏曼陀林。這堪稱溫馨的晚景。可是接近死亡的喪失感還是像風吹破屋窗。當朔太郎獨自徘徊于酒館間咀嚼著寂寥的時候,他說——

啊,神啊!失去的東西已經無法拿回了。我已經失去了一切。然而,啊,這又是怎樣的快樂呢?我希望相信這一點。我希望相信:我活著,并且“有”。這是永恒的一個“無”,希望相信自己擁有。神啊!使我相信吧。在我空洞的最后時日。(《虛無之歌》)

這悲哀而激情的祈求,像一股穿堂風,從他的青少年時代向結尾吹透。

其余的話

在翻譯中,有一處讓我感到了額外的趣味。或許也是因為朔太郎的音樂素養,他的詩歌對聲音十分敏感,尤其值得一提的是精彩的擬聲。如《雞》中對雞叫的擬聲:

從遙遠鄉野中傳來的雞叫聲

咯咯喲——咯兒咯喔——咯兒咯喔——

(とをてくう とをるもう とをるもう)

在各種語言中,雞叫都有其定式,比如中文中是“喔喔”“咯咯”,日語中也有類似的表述。可是真實的動物叫聲,到底是怎樣的呢?在認真去想的時候,那些特別的音色與節奏就變得愈發難以捕捉。

朔太郎在這里并沒有采用常見的擬聲,而是打破定式,用音節著力還原了真實的雞啼。而中文難以與假名直接對應,于是在翻譯時,我努力回憶小時候聽到的雞啼,口中念念叨叨,掂量著字與節奏——想必,朔太郎在寫下這句詩的時候也經歷了這樣的回憶,他腦內一定也曾一遍遍回放雞啼聲,口中也曾念念叨叨地模擬吧。

回憶著雞啼,我也連帶著記起了自己聽雞啼的場景:整夜失眠過后,房間中家具的輪廓漸漸從黑暗中浮出,雞啼拖著長長的尾音從不知道什么地方傳來。我盯著窗簾一點點亮起,躺在床上一動不動,鬧鈴過一會兒會響,而我已經在為新的一天而提前感到疲憊。朔太郎這首詩也并不是一首快樂的詩,雞啼令他痛苦焦躁,他想如撲滅火災一般,讓愛憐他的人來熄滅那不由分說地升起的太陽。看過太多用雞啼喜洋洋地迎接新一天的敘述,那已經形成一種模式。我感激朔太郎這首不快樂的小詩。

朔太郎善于描寫寂寞和焦躁,有時候我們很容易從他的詩歌中看到自己的影子,就像青年們很容易從太宰治的小說中找到自己的形象。他的作品中反復出現一種空間設置:自己在房間內,望著外界運動的景觀,而自己一動不動。就像我們有時候感到自己是現實世界的局外人,不知為何無力向外踏出一步,于是在自己的沮喪中越沉越深。

“我想到詩歌,就要為人情之憐憫而落淚”,詩歌是他給自己和人類的安慰。希望這冊中譯本,可以讓更多中國讀者了解這位日本詩人和他的作品。

小椿山

2020年春于北京