最新章節

書友吧第1章 代序 有思想的學問家——關于章太炎

陳平原

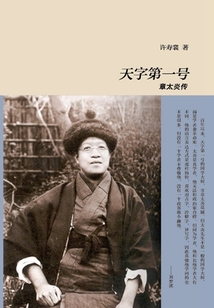

身兼斗士與學者的章太炎(1869—1936),一生屢遭世變,多次卷入政治斗爭旋渦,可依然著述、講學不輟。早年奔走革命,不忘提倡學術;晚年闡揚國故,可也呼吁抗日。在政治與學術之間徘徊,是清末民初學者的共同特征;章太炎的好處是干什么像什么,是個大政治家,也是個大學者。后世學人關于民國以后的章太炎是否“退居于寧靜”的爭論,未免過分集中關注其政治生涯。換一個觀察角度,由從政轉為問學,很難簡單認為“頹唐”或“消極”。在我看來,章太炎不只是革命家,更是近代中國最博學、思想最復雜高深的人物。魯迅稱章氏為“有學問的革命家”,我則傾向于將其作為“有思想的學問家”來考察。

一

談論章太炎的思想與學術,很難不作分期把握,因其思想龐雜且變化多端,根本無法“一言以蔽之”。前人關于章氏思想發展的分段,頗多可議之處。關鍵不在分段時提前幾年抑或推后幾年,而在使用的理論尺度以及無意中表露出來的論者的學術思想。

最常見的弊病是過分依賴歷史事件,而不大考慮對象自身的特性。甲午戰爭、辛亥革命和“五四”運動,當然會在章氏生活和思想上打下烙印,可將其作為分段依據則嫌牽強。外在的政治事件與個體的生命體驗和思想學術追求不能畫等號,尤其是像章太炎這樣有極強烈的獨立意識的思想家,根本不會隨時勢流轉。將個體感受直接依附于外界發生的政治事件,說成是其“必然的反映”,而不尊重個體獨特的生存處境、感情世界以及內在思路,所有歷史人物的思想發展也就只能一刀切了。

與此相關系的是,過分突出所謂革命派與改良派的斗爭(或光復會與同盟會的分裂),用外在的政治行動作為評價的唯一依據,抹煞章太炎思想的深刻性與復雜性,使得歷史人物一下子平面化了。清末民初,知識分子上下求索,許多見解既空泛又深刻,一時難斷是非曲直。只因為辛亥革命成功,就斷言“革命”是好“立憲”是壞,未免過于草率。史學家呂思勉曾指出一個有趣的現象:君主和民主比較,自然君主較舊而民主較新;可將革命和立憲比較,“革命是吾家舊物,而立憲的觀念則來自西洋”(或者說革命是舊而立憲是新)。主君主立憲的康、梁與主民主革命的孫、章,都不是“新舊—中西”(更不要說“進步—落后”)這樣簡單的模式所能概括的。

章太炎自述思想變遷,有一句話很精辟:“自揣平生學術,始則轉俗成真,終乃回真向俗。”(《薊漢微言》)這話常被研究者引用,可具體闡釋五花八門,尤其是關于“真”、“俗”的界定。比如,隨順眾生為俗,破除迷妄為真;具體事物為俗,抽象哲理為真;史學為俗,哲理為真;學以致用為俗,實事求是為真;儒學是俗,佛學是真;經驗現象是俗,心靈本體為真……等等。章氏既持真俗之辨,又主“真妄同源”,頗多精彩之論。不過,倘以這假定性的“真俗”說衡量章氏一生,其“轉俗成真”與“回真向俗”恰好落實在兩次系獄。“遭世衰微,不忘經國,尋求政術,歷覽前史”——此乃未經“真”洗滌的“俗”;“及囚系上海,三歲不覿,專修慈氏世親之書……解此以還,乃達大乘深趣”——此即“轉俗成真”;“癸甲之際,厄于龍泉,始玩爻象,重籀《論語》”——此乃“回真向俗”。三年系獄,三年幽禁,前后兩次被囚,精神狀態大不一樣,可都促使章氏深思熟慮,重新反省其政治理想及學術追求,在某種程度上促成了思想轉變。這種轉變當然不是一夜之間完成的,《太炎先生自定年譜》和《太炎先生自述學術次第》對此也含糊其辭;為了論說方便,只能作如下大致劃分:第一次轉變以1906年出獄東渡日本為界;第二次轉變以1915年幽禁中作《薊漢微言》自述“回真向俗”為標志。以此二變三段來把握章太炎的思想變遷,相對強調內在思路而不是外在行動,價值追求而不是政治傾向。

二

談論章太炎的學術思想不容易,因其糅合百家而又自成宗派,思想資料和學術淵源頗為復雜,不同時期所吸收、所推崇的又很不一致。不過,大致而言,章氏學術思想的形成,依其先后可分為古今文之爭、中西學之辨和儒道釋的調適三個層次。值得注意的是,章太炎不是在一種平靜狀態下接受某一思想(或學術觀念),而始終是堅持“依自不依他”的獨立意識,在爭辯中、對抗中選擇取舍,融會貫通的。

章氏治學講求自得,既反泥古,也反媚外。評判歷代學術,其重要標尺就是能否“獨立自得”。而對西方學術,章氏從來都是以我為主,不為所拘,有時甚至故顯倨傲,言辭刻薄。可另一方面,章太炎其實頗為善于向學術上的對手學習,借助論爭激發靈感,完善自家學說。20年代章太炎有一段自白,很能表明他這種治學風格:“我們更可知學術的進步,是靠著爭辯,雙方反對愈激烈,收效愈增大。我在日本主《民報》筆政,梁啟超主《新民叢報》筆政,雙方為國體問題辯論得很激烈,很有聲色;后來《新民叢報》停版,我們也就擱筆。”(《國學概論》)

至于為了匡正時論,故作驚人之語,在章太炎也不稀奇。1906年,章太炎寫下對新文化運動影響甚大的《諸子學略說》,批評儒家“以富貴利祿為心”,十六年后表示懺悔此“狂妄逆詐之論”,并解釋當時立論乃因“深惡長素孔教之說,遂至激而詆孔”(《致柳翼謀書》)。這種解釋并非無稽之談,章氏好多轟動一時的驚人之論是服務于其時的政治論爭的。李澤厚稱其為“半政治半學術的廣闊評述”(《章太炎剖析》),不無道理。正因為如此,對其分析評判,不能限于字面所述事實或所依學理,更得考慮其特定語境和潛在的對話者。

章太炎對康有為借公羊學倡改制的良苦用心其實頗有領悟,只是對其論學詭怪恣肆主觀武斷始終不以為然。早年為了“以革政挽革命”,章氏曾應邀與康門弟子共事,可“論及學派,輒如冰炭”;只因考慮到其時政治斗爭形勢,才沒有公開批評康氏學說。戊戌政變后,他甚至針對世人對康有為的攻擊,挺身而出為其辯護,并自認與康氏“論學雖殊,而行誼、政術自合也”(《〈康氏復書〉識語》)。只是到1900年解辮發主排滿以后,政治上與康梁等君主立憲分道揚鑣,章氏才多次著文痛詆康有為的今文經學。康有為立說過于武斷,弟子梁啟超也承認其師“以好博好異之故,往往不惜抹殺證據或曲解證據”(《清代學術概論》)。這種治學方法,與作為古文經學大師的章太炎所標榜的求是精神大相徑庭。再加上政見歧異,故章太炎對之熱諷冷嘲不遺余力。這么一來,章氏也就難得平心體會康氏立說的長處,“門戶之見,時不能免”(同上)。

在今古文之爭中,章太炎無疑是站在古文經學一邊;而在中西學之辨中,章氏似乎以中為主,這有其特殊的理論背景,并非盲目排外。只是針對日漸加劇的“歐化主義”,章太炎才大聲疾呼“用國粹激動種性,增進愛國的熱腸”(《東京留學生歡迎會演說辭》)。究其實際,章氏對向西方求學理這一思潮并不反感,而且自覺投入其中,不只釋譯日人岸本武能太的《社會學》,東走日本時更“旁覽彼上所譯希臘、德意志哲人之書”。這使得他在著述中可以不時與蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德乃至康德、費希特、黑格爾、叔本華、尼采、休謨、赫胥黎、斯賓塞等西哲對話與辯難,并以之作為建構理論體系的參照。更何況章氏還有另一手絕活——對印度哲學的了解,使得他能夠隨意征引婆羅門、勝論、數論各宗乃至《法華》、《華嚴》、《瑜伽》諸經。這點章太炎非常得意,口述《薊漢微言》時以融會通“華梵圣哲之義諦,東西學人之所說”自許。可毋庸諱言,章氏對“東西學人之所說”,談不上精深研究,好多只是依據第二、三手材料和同時代人的研究成果(一如梁啟超《盧梭學案》、《近世第一大哲康德之學說》和魯迅的《摩羅詩力說》),都是連編帶寫,近乎纂述,當然也都不無發揮。好在章太炎本就是“依自不依他”,用近乎“六經注我”的態度,借助這些西方學說來構建自家的理論體系。

章太炎之不同于清儒,不只在于他有幸借鑒泰西學說,學術眼界更為廣闊;更在于其超越考據,直探義理,成為近代中國真正有思想的大學者。章氏認定學者之病實者(執著滯淹)當施瀉,病虛者(浮華夸誕)宜施補,“鄙人夙治漢學,頗亦病實。數年來,以清談玄理滌蕩靈府,今實邪幸已瀉盡”(《致宋燕生書》)。詁經精舍七年,章太炎受過嚴格的樸學訓練。由樸學而小學而史學而玄學,此乃章氏治學的大致門徑。借用弟子許壽裳的話,就是“以樸學立根基,以玄學致廣大”(《章炳麟》)。倘就追蹤玄學麗言,章氏的精神漫游之路大致如下:先是由儒入佛,次則以佛反儒、以佛解莊,最后是儒釋道互補。《薊漢微言》中雖有“文孔老莊是為域中四圣,冥會華梵,皆大乘菩薩也”的話,但與傳統文人之調和儒釋道還是有所不同。就玄理而言,章氏認定中外學說,“無過《楞伽》、《瑜伽》者”,只是“佛法雖高,不應用于政治社會”,這才有待于老莊與文孔(《太炎先生自述學術次第》)。而儒道相較,又以孔子學說更切于人事,故國勢日危時須格外闡揚儒俠,而不可獨用佛道。經世求切于人事,求是則不妨高妙。就理論趣味而言,章太炎最欣賞的還是佛學,其著述的思想深度也大大得益于佛學的滋潤。

三

古今、中外、儒釋道三個層次之間,并非完全隔絕,而是處于互動、對話的狀態。這一點,章氏自述學術次第時關于“漢學—科學—法相”三者關系的辨析最能說明問題。分層次只是為了便于把握,有時候根本無法分清孰先孰后。統而言之,章氏之治學,以第三層(哲理與眼光)成就最高,可根基則是第一層(方法與學養)。

在今古文之爭、中西學之辨和儒釋道的調適過程中,章太炎逐漸形成自己獨特而龐雜的思想體系。不過在這有形的三層次的努力中,有一種無形的特殊動力,或者說思維習慣,驅使他為尋求真理而上下求索并取得豐碩成果。這就是其獨行俠的氣質以及否定性的思維特征。從上世紀末作《明獨》,斷言“知不獨行,不足以樹大旅”、“大獨,大群之母也”起,章氏一生始終“特立獨行”、“狂生”、“名士”、“異端”、“在野黨”、“神經病”、“章瘋子”、“矜奇立異”、“忤時違眾”等等,這就是世人對章氏此一性格特征的褒貶。其中“神經病”的說法,是章太炎1906年在《東京留學生歡迎會演說辭》中供認不諱的:“大凡非常可怪的議論,不是神經病人,斷不能想,就能想也不敢說。說了以后,遇著艱難困苦的時候,不是神經病人,斷不能百折不回,孤行己意。所以古來有大學問成大事業的,必得有神經病才能做到。”章太炎晚年批評世人趨新騖奇,可“立說好異前人”(包括今人),正是章氏平生活學一大特點,其得失皆系于此。

侯外廬稱章太炎研究中“表現出自我橫沖的獨行孤見,在中國思想史上這樣有人格性的創造,實在數不上幾人”(《近代中國思想學說史》)。賀麟在《當代中國哲學》中則斷言:“他不但反對傳統的中國思想,他同樣的反對西方的新思想,其勇于懷疑,與康有為之破除九界、譚嗣同之沖決網羅,有同等甚或更大的思想解放、超出束縛的效力。”蕭公權以“抗議”二字作為章氏政治思想的核心(《中國政治思想史》);河田悌一則干脆稱章太炎為“否定的思想家”(《否定的思想家——章炳麟》)。所有這些說法,都是注意到章氏立論的這一特色。

這種標新立異銳意創新的學術風格,好處是總走在時代前頭,善于救弊扶偏,“事未至而先見敗征,眾人方醉而己獨醒”(龐俊《章先生學術述略》),可一味顛倒時論,為否定而否定,雖能出奇制勝,但易失之偏激。

以“獨行孤見”、“勇于懷疑”、“抗議”、“否定”為思維特征的章太炎,在清末民初這一場思想文化震蕩中,其才華發揮得淋漓盡致,一點也不奇怪——這本來就是一個拆散(破壞舊世界)的時代。時過境遷,章太炎許多當年傳誦一時的“妙語”與“怪論”,都可能被人遺忘,但其“特立獨行”的氣勢,至今仍令人神往。

1992年1月于京西暢春園

(原刊《文學自由談》1992年2期)