被一本《萬歷十五年》俘虜的“高育良”,到底是本怎樣的??

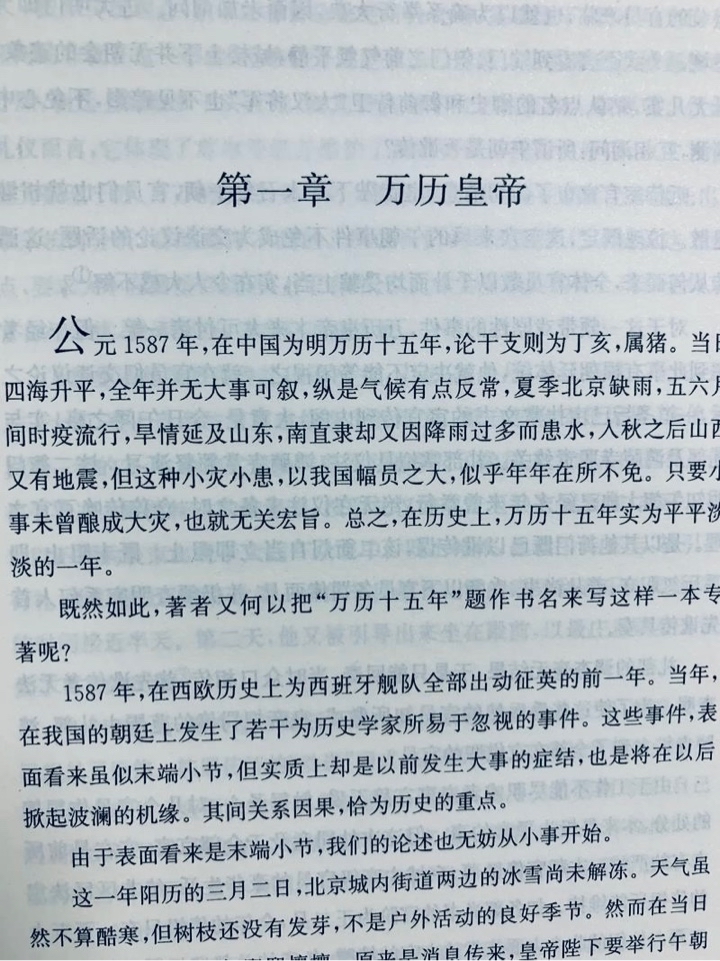

之前有看過一部影視作品《人民的名義》,在劇中有一部被反復提到的書——《萬歷十五年》,不禁產生了疑問,遂找到了這本書,不禁想要一窺其中讓人著迷的妙筆生花之處。

我覺得這本《萬歷十五年》是高育良邁向成功的開始,也亦是他墮落的引子,更是最終擊潰他的終極武器。(文人、才子甚至于教授,有一股子氣——始終清高,有清貴之感,類似于清流。高育良此人真的很符合這種氣質,即使到了也不認為自己有什么錯,感覺有一種風骨在這種演繹之中,呵呵![[表情]](https://iyuedu.reader.qq.com/image/emoji/Emoj_21.png) )翻開本書,一大通長篇大論,充滿著小結、總結以及回顧,在我看來,這充其量只是個人之看法,當不得真,做不得數,每個時代都有每個時代的縮影,并不能統一論之,需分開時間、分開朝代、分開制度來看,扯遠了,忠奸善惡智愚清濁,哪有這么簡單的論之呢。萬歷皇帝從乖巧到叛逆,長期不上朝緣由何在?

)翻開本書,一大通長篇大論,充滿著小結、總結以及回顧,在我看來,這充其量只是個人之看法,當不得真,做不得數,每個時代都有每個時代的縮影,并不能統一論之,需分開時間、分開朝代、分開制度來看,扯遠了,忠奸善惡智愚清濁,哪有這么簡單的論之呢。萬歷皇帝從乖巧到叛逆,長期不上朝緣由何在?

萬歷皇帝前十年靠張居正,后三十八年靠天意?

萬歷皇帝為何長期不理政,卻還能屹立不倒?

明亡于萬歷乎?始亡于嘉靖乎?

這對祖孫可謂是話題多多,能說的清嗎?!

歷史奇妙就奇妙在——它是由無數輪回組成,有著驚人的相似性,這恰恰正是最富戲劇性的內容。(萬歷較之他祖父——嘉靖與其比之則有共同性,有其野心卻無其魄力和手段,可惜可嘆![[表情]](https://iyuedu.reader.qq.com/image/emoji/Emoj_42.png) )握手言和、臺下踢腳、相互攻擊、權謀妥協、一其始終,表面上看似波瀾不驚,仍頌之為人公平正直,但斗爭永遠都是無從與聞的,暗藏于伏案之下,潛藏于黑暗之中。

)握手言和、臺下踢腳、相互攻擊、權謀妥協、一其始終,表面上看似波瀾不驚,仍頌之為人公平正直,但斗爭永遠都是無從與聞的,暗藏于伏案之下,潛藏于黑暗之中。

在這本書中,有一段描述非常的深刻:

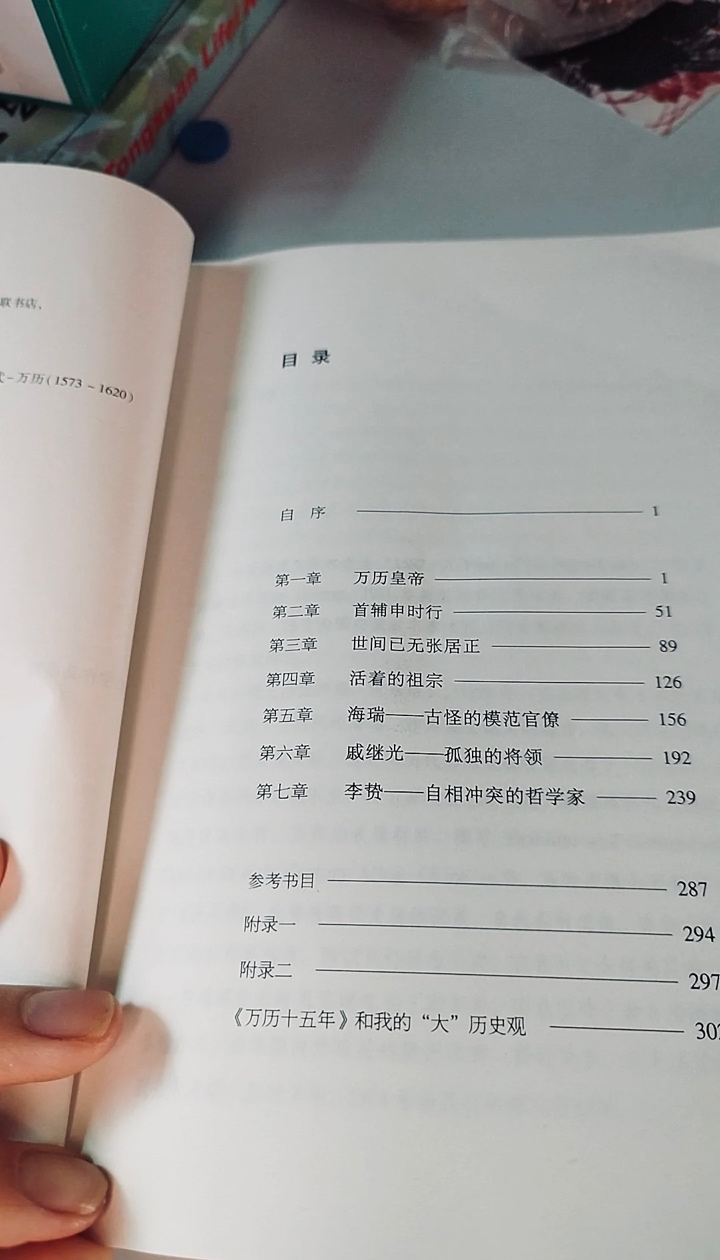

這里面不管判斷什么,都可以把“道德”作為武器,看不慣誰,誰要辦誰,有時候罪名找不到,不好處理怎么辦,——那就從道德層面上做文章,論是非,得出一句總結“形式高于一切、道德高于一切”!張居正、海瑞、戚繼光、萬歷皇帝等歷史中的任務在這本書中一一登場,仿佛在親歷他們的處境、他們的苦惱,他們的夢想,他們的野心,他們的無奈。

海瑞,清官,直臣也,民眾心目中的英雄,政府的廉潔形象的“形象大使”,話語總是振聾發聵,擲地有聲。

在我看來,海瑞嘛其實也是當時的一顆釘子,既妖表彰他,又不希望大家都學習他,辭不得,留不得,辦不得,因為這很“打臉”。

歷史中真的有這樣子的例子,就好比將自己的“正直”做一次賭博,做一次投資,失敗了,大不了被貶,大不了被殺;成功了,一代功臣,弄不好還來個萬古流芳哩,從全篇來看,海瑞大概率不是這樣子的,但是難保其他人不會有這樣子的想法和做法吧。訕君賣直,這個詞也是從這本書中習得,學來的,以前從來沒想到過這種事情,歷史書把每個人都貼上了標簽。

忠臣乎?奸臣乎?誰未可知,誰與評說?

罷了罷了,誰也不是省油的燈,省油的等找就油盡燈枯了。

![[表情]](https://iyuedu.reader.qq.com/image/emoji/Emoj_41.png) 不外乎有點燒腦筋,不想思考,哈哈

不外乎有點燒腦筋,不想思考,哈哈

![[表情]](https://iyuedu.reader.qq.com/image/emoji/Emoj_05.png)