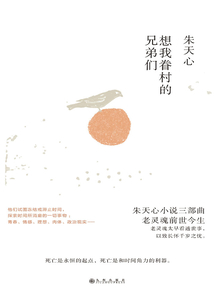

想我眷村的兄弟們

最新章節(jié)

書友吧第1章 自序

朱天心

有所謂《想我眷村的兄弟們》《古都》《漫游者》是我個人在上世紀末關(guān)于臺灣書寫的三部曲(例如王德威)。

若把這些作品局限聚焦至一定的范圍(如論者所習于挪用的“后殖民”或“離散”等等),我想,或可做如此描述。

此三本書的書寫正好橫跨我的三十至四十歲,很好的年紀:對眼前帶著“世界太新,很多事物尚未有名字,得一一用手去指”因此非探究不可的好奇、仍殘存濃烈憤青的理想性格的動輒憤懣、已隱隱感覺那轟轟然而來的現(xiàn)實建制力量但偏不肯就范的困獸斗……是我喜歡的一種寫作狀態(tài)。

當時,我曾在一次受訪里被問及“作家是什么”時回答,是希臘悲劇里的卡珊德拉。

卡珊德拉是特洛伊的公主,遭阿波羅看上追求而全不回應,阿波羅送給她珍貴的“預知未來的能力”的禮物,這是神才專有的能力啊,卡珊德拉依舊不動心,“神諭”出口是不能修改或收回的,惱羞成怒的阿波羅只好追贈一句“但這預言無人相信”。

卡珊德拉從此掉入煉獄,十年苦戰(zhàn)的特洛伊在答應希臘聯(lián)邦敵軍詐降并獻禮木馬的全城歡慶前夕,她喊破喉嚨說出她預見的屠城景象,但一心想終戰(zhàn)的疲倦軍民無一人相信。

結(jié)果我們大家都知道。

我喜歡的作家,總是不與時人同調(diào),或該說他原與時人同喜同悲同憂同溫,但總因肖想一個更好的世界、或企欲指出眼下世界并非如此美好而是木馬屠城前夕……只能清醒無比地被擠到邊上、擠到高處,討人厭的烏鴉一樣發(fā)出警示:“失火了、失火了!”(魯迅的鐵屋子理論?)

上個世紀末的十年,臺灣因解除戒嚴、社會力和政治能量的釋放,在方方面面動員了各種應該(進步價值)不應該(前現(xiàn)代的部落族群意識)的力量,仿佛那被打開的潘多拉盒子,此中我當然極不同意因政治和選舉所操弄的族群動員。

于是有此一場演出,瘋女卡珊德拉。例如眷村,四九年隨國民黨來臺的大量中下級軍人,因“韓戰(zhàn)”確立了海峽對峙的冷戰(zhàn)時期,官方只得大量地在城市邊緣或荒郊野外興建只夠遮風雨雞籠大小的眷舍,讓這些正值婚齡的青壯代得以暫時在海島落腳。

這批被歷史撥弄、家國命運正巧與國民黨綁在一起的五湖四海之人及其后代,在九〇年代的政治操作族群動員中,全成了被懷疑忠誠的替罪羊,我為他們不平極了,認為他們信守了一輩子素樸的“保國衛(wèi)民”或“天下興亡,匹夫有責”全成了笑柄并被羞辱踐踏。

我十五歲前生于長于眷村,以為值此之際、與其讓人有意或源于無知的胡亂解剖,不如誠實自剖這一場,于是有這最終不被在地人和外省人諒解(如我始終敬重的隔壁眷村出身的學者趙剛)的《想我眷村的兄弟們》。

二十年后,這一場族群動員因當局的政治操作越演越烈而演變成“反中”“仇中”,顯然當初除魅的努力,十足是卡珊德拉一場。

九六年“臺灣大選”,我以為連領導人都可每人一票地投票選擇了,臺灣應有自信可以健康地面對既往,無論榮光或恥辱,我以為我們應該可以寬容各式表達認同的語言,而非政治正確、掌權(quán)者所欽定的語言,我天真地妄想在島嶼一片高唱入云的認同聲中,掙出一些些不認同的自由(或各自表述)的空間。

這是《古都》寫作的背景和語境,如今看來,我簡直不知那名不到四十歲、除了出境旅游未曾須臾離開過臺灣的作者,是太過樂觀或悲觀?

納粹時期,一名被送進瓦斯室的猶太學者被問及有何遺言交代,他說:“我沒有話說,因為當時我沒說話。”

若有一日,臺灣走到我最不希望見到的人類歷史里不時出現(xiàn)的由集體/國族主導的篇章,我大約可以是坦然的。

緣此,似不難理解《漫游者》的自我放逐況味。曾經(jīng)的友人黃錦樹多年前在談及《古都》時,以一己馬華外來者的身份輕易指出“不在于認同,而在于不被認同”。

是的,不被認同(E.薩義德所言“在場的缺席者”),只因不愿裝作不知父輩是四九年來臺(劃清界限?)、只因不斷烏鴉般的發(fā)著“國王沒穿新衣”的噪音……我像個不被師長、主流價值和社會所愿意了解見容的后段班學生,遂自我放逐(棄?)而去并絕不嗚咽。

俱往矣。

但畢竟這一切的呈現(xiàn)皆是文學、皆以小說形式,我已夫子自道太多,多到仿佛這批小說本身的獨立性和完整性是不具足、不足以說明自身?

夠聰明的作者應該適時打住,讓作品自身說話了。

此三書的再次出版,得感謝瑞琳、靜武、平麗和理想國,作為他們的長期讀者,我深覺有幸參與此三書的出版。

二〇一八年一月